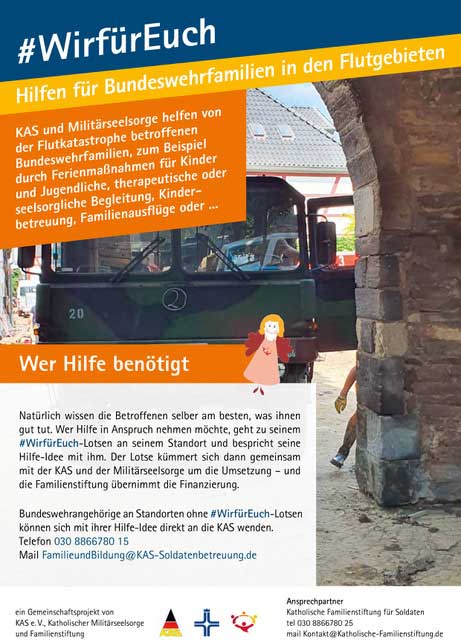

Hilfen für Flutopfer in der Bundeswehr

Die ersten #WirfürEuch-Lotsen sind erreichbar

Stabsbootsmann Nico H., Lotse Daun

Stabsbootsmann Nico H., Lotse Daun

Im Gemeinschaftsprojekt #WirfürEuch unterstützen die Katholische Militärseelsorge, die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS) und die Katholische Familienstiftung für Soldaten langfristig Bundeswehrangehörige mit ihren Familien, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen sind.

Hauptmann Marcus E.,

Hauptmann Marcus E.,

Lotse ZInFü

Seit gestern sind die ersten beiden #WirfürEuch-Lotsen eingewiesen und arbeitsbereit. In der Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun steht ab sofort Stabsbootsmann Nico H. und am Zentrum für Innere Führung in Koblenz Hauptmann Marcus E. als Ansprechpartner für Hilfesuchende zur Verfügung. Die #WirfürEuch-Lotsen nehmen die Wünsche, Bedürfnisse, Ideen der Betroffenen auf und kümmern sich mit dem Team Familie und Bildung bei der KAS und den Militärseelsorgern um die Umsetzung. Die Finanzierung der Hilfen erfolgt durch die Familienstiftung, die dafür unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/wirfuereuch ein eigenen Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen hat. Die Erreichbarkeit der Lotsen wird in den Kasernen über Plakate und auf digitalem Weg über das Intranet der Bundeswehr bekannt gemacht.

Insgesamt werden in 40 Kasernen von Aachen bis Kastellaun #WirfürEuch-Lotsen für die Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten da sein – so lange, wie es nötig ist.

Neuwahlen im GKS-Kreis Veitshöchheim

Süd/Veitshöchheim/2021

Am 16.09.2021 fand die Jahreshauptversammlung des GKS-Kreises Veitshöchheim im Casino-Balthasar-Neumann statt. Hierbei wurde auch die Neuwahl des Kreisvorsitzenden abgehalten, bei welcher Hauptmann Matthias Hüttl sein Amt nach fünfjähriger Amtszeit zur Verfügung stellte. Hüttl, der bereits seit zwei Jahren an den Standort Hammelburg versetzt ist, musste den Kreis Veitshöchheim, mangels Nachfolger, aus der Ferne führen, was natürlich nicht optimal für einen reibungslosen Ablauf war.

(v.l. Hptm Matthias Hüttl u. StFw Michael Niedermeier)

(v.l. Hptm Matthias Hüttl u. StFw Michael Niedermeier)

Bildquelle: Matthias Hüttl

Gott sei Dank fand sich nun mit Stabsfeldwebel Michael Niedermeier endlich ein kompetenter Nachfolger, welcher bereits über vielfältige Erfahrungen mit der Arbeit der GKS, des Pfarrgemeinderates und sogar des Diözesanrates verfügt.

Aufgrund der einsatzbedingten Abwesenheit von Herrn Militärpfarrer Dr. Rudiger, überreichte die neue Pfarrhelferin, Frau Bielek, einen Bocksbeutel, verbunden mit den Grüßen und dem Dank des Geistlichen.

Ebenfalls entschuldigen ließ sich der Bereichsvorsitzende, Leutnant Marcel Rost, der im Vorfeld bereits Grüße übermittelte und sich beim scheidenden Kreisvorsitzenden persönlich bedankte. Stabsfeldwebel Niedermeier wurde von den anwesenden Mitgliedern schließlich einstimmig gewählt und nahm die Wahl dankend an.

Bei Kaffee und Kuchen ließ man die Versammlung gemütlich ausklingen.

#WIRFÜREUCH – Hilfen für Bundeswehrfamilien in den Flutgebieten Gemeinschaftsprojekt in der Katholischen Militärseelsorge

Wir alle haben noch die furchtbaren Bilder der Flutkatastrophe in der Ahr-Erft-Region als Folge des Starkregens im Juli vor Augen. Auch Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete der Bundeswehr mit ihren Familien sind hiervon betroffen. Die Katholische Militärseelsorge, die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS) und die Katholische Familienstiftung für Soldaten haben sich deswegen im Gemeinschaftsprojekt #WIRFÜREUCH zusammengetan, um betroffenen Bundeswehrangehörigen zu helfen.

Wie kommt die Hilfe in #WIRFÜREUCH zu den Betroffenen?

In den kommenden Wochen werden in 40 Kasernen von Aachen über Koblenz bis nach Kastellaun #WIRFÜREUCH-Lotsen in das Projekt eingewiesen. Diese sind die erste Ansprechstelle für Menschen in der Bundeswehr, die Hilfe benötigen. Sie nehmen das Hilfsanliegen auf und kümmern sich mit den Fachleuten der KAS und bei Bedarf den Seelsorgern der Militärseelsorge um die Umsetzung. Finanziert wird die Hilfe über Fördermittel der Familienstiftung.

#WIRFÜREUCH unterstützt die Flutopfer aus dem Bereich der Bundeswehr inhaltlich.

Es geht also darum, gute Ideen wie zum Beispiel die Durchführung einer Ferienmaßnahme für die Kinder, therapeutische oder seelsorgliche Begleitung der Betroffenen, Kinderbetreuung oder Familienausflüge möglich zu machen, um die Bundeswehrangehörigen zu stärken und zu entlasten – denn die Aufräumarbeiten werden leider noch lange dauern und sehr viel Kraft erfordern. Es geht also in #WIRFÜREUCH nicht um Spenden für den Wiederaufbau, sondern um langfristige Hilfe und Begleitung bei der Bewältigung der Flutschäden – und zwar so lange, wie es braucht, um diese Schäden zu beseitigen.

Der Kontakt zu den #WIRFÜREUCH-Lotsen wird in den Kasernen in und um die Flutgebiete per Aushang und über das Intranet der Bundeswehr bekannt gemacht. Für Bundeswehrangehörige, die in den Flutgebieten wohnen, aber weiter entfernt stationiert sind, wird es Bekanntmachungen ebenfalls über das Intranet geben. Diese können sich direkt an die KAS in Berlin wenden.

Zur Finanzierung der Hilfen sammelt die Familienstiftung ab dem 6. September Spenden im Rahmen des gleichnamigen Crowdfundingprojekts.

Wer für die Flutopfer in der Bundeswehr spenden möchte, kann dies mit wenigen Klicks unter www.pax-bank.de/crowdfunding-wirfuereuch. Dort ist das Projekt umfangreich beschrieben.

Natürlich sind auch Spenden per Direktüberweisung auf das Spendenkonto der Stiftung möglich, bitte in diesem Fall die Spende mit dem Vermerk „wirfüreuch“ versehen. Die IBAN des Spendenkontos lautet DE68 3706 0193 0033 2210 10.

Die Familienstiftung garantiert dabei, dass alle eingehenden Spenden zu 100% an die Flutopfer weitergegeben werden. Und die PAX Bank stockt im Crowdfunding jede Erstspende von mindestens 10,00€ um 5,00€ zu Gunsten der Flutopfer auf, wofür wir schon jetzt sehr herzlich danke sagen.

Wer sich über Aktuelles zu #WIRFÜREUCH informieren möchte, kann das ab sofort auf der Crowdfunding-Plattform oder auf Instagram unter familienstiftungsoldaten bzw. kas-soldatenbetreuung tun.

Und damit sind nun alle von der Flut betroffenen Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten mit ihren Familien eingeladen, sich mit ihren Hilfsanliegen bei ihrem #WIRFÜREUCH-Lotsen zu melden. Und alle anderen laden wir herzlich ein, ein Teil von #WIRFÜREUCH zur werden und für die Kameraden bzw. für unsere Soldatinnen und Soldaten zu spenden.

Klicken sie bitte auf das Vorschaubild,

um die Pressemitteilung als PDF Dokument zu öffnen.

Weiterer Artikel der GKS zum Thema:

Aufruf zur unbürokratischen und schnellen Aufnahme der AFG-Ortskräfte in Deutschland

Herzliche Einladung zum Funktionsträgerseminar

In der GKS suchen wir immer Menschen, die sich für unseren Verband engagieren wollen, dauerhaft als Kreisvorsitzende*r oder für ein bestimmtes Projekt oder weil jemand eine gute Idee hat, die er gerne mit anderen aus der GKS voranbringen möchte.

Mit diesem Seminar wenden wir uns an alle, die schon eine Funktion in der GKS haben und gerne mehr und genaueres wissen wollen, z.B. zum Thema Haushalt, Themenwochenenden, Mitgliederdatei, Datenschutz, Prävention oder Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch Menschen, die sich überlegen, ob sie sich engagiere wollen, sind herzlich willkommen! Neben einer Reihe von gesetzten „Basisthemen“ wird viel Zeit für Fragen und Infowünsche der Teilnehmenden sein. Und natürlich wird auch die Gemeinschaft und das Beisammensein nicht zu kurz kommen.

Wir treffen uns

Vom 3. September 2021, 18.00 Uhr bis zum 5. September 2021, 13.30 Uhr im Gästehaus des Kath. Militärbischofs in Berlin

Die Fahrtkosten werden im Rahmen der geltenden Haushaltsordnung übernommen. Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht erhoben.

Vielleicht konnten wir Ihr Interesse wecken? Haben Sie Lust bekommen, mitzumachen?

Dann melden Sie sich bitte unter:

Aller guten Dinge sind drei!

Herzlich willkommen am Standort München!

GKS, Bereich Süd, Kreis München

Bild: Oberstabsfeldwebel Mike Ressel

Bild: Oberstabsfeldwebel Mike Ressel

Nachdem die Amtseinführung die ersten beiden Male aufgrund der pandemischen Lage verschoben werden musste, konnten die zahlreich erschienenen Gäste mit Militärdekan Gunther Nagel am 15.06.2021 nun endlich (nach über einem Jahr „Wartezeit“) im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes dessen Amtseinführung in der Ernst-von-Bergmann-Kaserne in München feiern. Bei bestem Wetter und begleitet vom Orgelspiel des evangelischen Pfarrhelfers Günter Dehmel wurde Militärdekan Gunther Nagel durch den Evangelischen Leitenden Militärdekan Ralf Zielinski, in Begleitung von Militärdekan Jürgen Andreas Eckert (Katholisches Militärpfarramt München/stellvertretender Katholischer Leitender Militärdekan) und Diakon Maik Richter (Kirchengemeinde Dankeskirche München und Versöhnungskirche - Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde München), unter dem erst vor Kurzem errichteten Birkenkreuz in sein „neues“ Amt eingeführt, welches er bereits seit Februar 2020 bekleidet. Den anschließenden Grußworten, in welchen auch der GKS-Kreis München Militärdekan Gunther Nagel herzlich willkommen hieß und ihm seine Unterstützung und seine Zusammenarbeit anbot, folgte dann, getreu dem Motto „nicht nur der Seele, auch dem Körper etwas Gutes tun“, ein Brezenfrühstück, welches dieses „Was lange währt, wird endlich gut.- Ereignis“ würdig abgerundet hat.

Text: Hauptmann Stefan Nüßle, Vorsitzender GKS-Kreis München

Vor 60 Jahren: Bau der Berliner Mauer

Vor 60 Jahren: Bau der Berliner Mauer

Eine Nacht-und-Nebel-Aktion mitten im Sommer 1961 bescherte den Einwohnern Berlins ein böses Erwachen und zementierte endgültig die deutsch-deutsche Teilung - bis 1989. Über berühmte Zitate und bewegende Szenen.

Von Joachim Heinz (KNA)

Foto: iStock

Foto: iStock

Eigentlich war zu dem Vorgang alles gesagt. Am 15. Juni 1961 trat DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht vor die Presse und dementierte Gerüchte, wonach Ost-Berlin die Grenzen in der Stadt schließen wolle. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, wiegelte Ulbricht ab. Knapp zwei Monate später schuf das SED-Regime Tatsachen. Mit der „Operation Rose“ machten Ulbricht und Co. vor 60 Jahren, am 13. August, das letzte Schlupfloch dicht, durch das vor allem die Werktätigen des Arbeiter- und Bauernstaates in Scharen zum sogenannten kapitalistischen Klassenfeind in den Westen überliefen, zuletzt bis zu 2.000 Personen an einem Tag.

Während Spaßvögel errechneten, dass Ostdeutschland bis etwa 1980 leer sein würde, wuchs der Druck auf Ulbricht und den sowjetischen Kremlchef Nikita Chruschtschow. Der hatte eigentlich vor, die westlichen Alliierten aus Berlin hinauszudrängen. Doch bei den USA, Frankreich und Großbritannien biss er auf Granit - und gab stattdessen Anfang August den Genossen in der DDR endgültig grünes Licht für die Abriegelung der Grenzen zwischen dem Ost- und dem Westteil der Metropole. Zu diesem Zeitpunkt liefen unter dem damals 48-jährigen Erich Honecker bereits die Vorarbeiten für die Geheimaktion. Der Auftrag lautete, handstreichartig rund 43 Kilometer innerstädtische Grenze sowie die knapp 112 Kilometer lange Außengrenze von West-Berlin zum ostdeutschen Hinterland zu schließen.

Das alles sollte mit einem massiven Armee- und Polizeiaufgebot, unterstützt von Staatssicherheit und Betriebskampfgruppen bis zum frühen Morgen des 13. August erledigt sein. Beinahe wäre die Sache allerdings wegen Materialmangels schiefgegangen. Drei Wochen vor dem Termin stellten die Verantwortlichen fest, dass unter anderem noch 2.100 Betonsäulen und 303 Tonnen Stacheldraht fehlten. Eilends orderten Honeckers Leute bei Herstellern im Westen nach.

Honeckers Chef Ulbricht lud die DDR-Führung für den Abend des 12. August zu einer Gartenparty ins Gästehaus der Regierung am Großen Döllnsee ein. „Wir halten jetzt noch eine kleine Sitzung ab“, verkündete er Punkt 22.00 Uhr den verdutzten Funktionären, von denen einige bereits leicht angetrunken waren. Erst zu diesem Zeitpunkt erfuhren die meisten von ihnen, was tags darauf geschehen sollte. „Alle einverstanden?“, fragte Ulbricht in die Runde. Widerworte sind keine überliefert.

Die nachfolgenden Stunden und Tage waren geprägt durch hektische aber letzten Endes ergebnislose diplomatische Betriebsamkeit - und dramatische Szenen in der nun tatsächlich geteilten Stadt. Rund 150 Ostdeutsche schwammen in den ersten Tagen nach dem 13. August durch den Teltow-Kanal in den Westen der Stadt. Ein Foto des 19- jährigen Volkspolizisten Conrad Schumann, der am 15. August 1961 die bereits errichteten Barrikaden überwand, ging als „Sprung in die Freiheit“ um die Welt.

Am 24. August dann die erste Tragödie: Günter Litfin wird bei dem Versuch, die Spree schwimmend zu durchqueren, von DDR-Polizisten erschossen. Er ist der erste von mindestens 140 Menschen, die an der Mauer ihr Leben verlieren. Der „antifaschistische Schutzwall“ hält bis zu der von den Menschen in der DDR herbeigeführten Wende 1989 dicht.

Das Ende besiegelte abermals eine Pressekonferenz. Am 9. November verkündete der Sprecher des SED-Politbüros, Günter Schabowski, die Reisefreiheit für alle Bürger des Landes. Auf die Frage, wann denn die Regelung in Kraft treten solle, stammelte der in seinen Unterlagen blätternde Schabowski die legendären Worte: „Das tritt... nach meiner Kenntnis ist das sofort... unverzüglich.“

Pressemitteilung:

Pressemitteilung:

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) fordert eine unabhängige und ehrliche Untersuchung und Evaluierung des Afghanistan-Einsatzes von 2001 bis 2021

GKS

Auf Antrag der Bundesregierung stimmte der Deutsche Bundestag am 22. Dezember 2001 einer Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO zu. Über verschiedene Zwischenschritte wurde der Einsatz im Januar 2015 zu einer NATO-Mission zur Ausbildung und Beratung sowie Unterstützung afghanischer Streitkräfte im Rahmen Resolut Support (RS). Nach fast 20 Jahren wird der Einsatz im September 2021 beendet werden. Mehr als 150.000 deutsche Soldat*innen war in dieser Zeit ins Afghanistan eingesetzt, 59 von ihnen verloren dabei ihr Leben, viele wurden verletzt.

Aus unserer Sicht erfordert es daher eine kritische Auseinandersetzung, Analyse und Rekonzeption (Lessons-learned) laufender und zukünftiger Einsätze deutscher Kräfte auf Grundlage des zu Ende gehenden Afghanistan-Einsatzes.

Die Bilanzierung und Aufarbeitung müssen dabei alle Bundesministerien und deren nachgeorderten Bereiche, die sich in Afghanistan engagiert haben, in den Blick nehmen. Insbesondere das Auswärtige Amt und die Bundesministerien für Verteidigung sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind hier gefordert.

Diese Bilanzierung ist nicht nur nötig, sondern das oberste Gebot um die Verantwortung des Deutschen Bundestages gegenüber den deutschen polizeilichen, zivilen und militärischen Kräften, aber auch um dem Status der Bundeswehr als Parlamentsarmee Rechnung zu tragen. Diese Aufgabe könnte eine durch den 20. Deutschen Bundestag eingesetzte unabhängige Kommission übernehmen, um dem Grundsatz der Gewaltenteilung in unserem demokratischen System gerecht zu werden und Regierungshandeln nicht durch Regierungskommissionen überprüfen zu lassen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse müssen in ein überarbeitetes ganzheitliches Konzept für zukünftige mandatierte Einsätze des Deutschen Bundestages münden.

Berlin, den 23. Juni 2021

Wehrbeauftragte Högl schlägt Einrichtung einer Enquete-Kommission zum AFG-Einsatz vor

Auch die Wehrbeauftragte des Bundestages, Frau Dr. Eva Högl, wünscht sich eine öffentliche Debatte und intensive Bilanzierung des gesamten Afghanistan-Einsatzes. Um der besonderen Verantwortung des Bundestages gegenüber den Soldatinnen und Soldaten und der Bundeswehr als Parlamentsarmee gerecht zu werden, schlägt sie die Einrichtung einer Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatzes ein.

Austausch mit dem Militärbischof zur Zukunft der Laienarbeit in der Militärseelsorge

GKS

Vertreter der GKS tauschten sich am Wochenende in Magdeburg mit dem Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Dr. Franz Josef Overbeck, über die Möglichkeiten einer attraktiven und zukunftsfähigen Ausgestaltung der katholischen Militärseelsorge und insbesondere der Laienarbeit in der Militärseelsorge aus.

Vertreter der GKS tauschten sich am Wochenende in Magdeburg mit dem Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Dr. Franz Josef Overbeck, über die Möglichkeiten einer attraktiven und zukunftsfähigen Ausgestaltung der katholischen Militärseelsorge und insbesondere der Laienarbeit in der Militärseelsorge aus.

Einzelheiten zu den Überlegungen der GKS lesen Sie im AUFTRAG 309, der Ende Juli 2021 erscheint.

Aufruf zur unbürokratischen und schnellen Aufnahme der AFG-Ortskräfte in Deutschland

Antoine de Saint Exupery, Der kleine Prinz

Antoine de Saint Exupery, Der kleine Prinz

"Du bist zeitlebens für das verantwortlich,

was du dir vertraut gemacht hast ",

heißt es im Kleinen Prinz von Antoine de Saint Exupery

und das gilt auch hier!"

Die GKS unterstützt nachdrücklich die Initiative des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), zur unbürokratischen und schnellen Aufnahme afghanischer Ortskräfte in Deutschland.

Die Maßnahmen zum Rückzug der deutschen Soldaten haben gerade begonnen und die circa 500 afghanischen Ortskräfte, die oft viele Jahre für die Bundeswehr, die deutsche Polizeiausbildungsmission, diplomatische Missionen und die staatlichen Zwecke der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren, fürchten um Sicherheit und Leben für sich und ihrer Familienangehörigen. Die Taliban haben bereits klar gemacht, dass sie die Ortskräfte als Kollaborateure betrachten und zur Verantwortung ziehen wollen.

Den Aufruf in voller Länge und mit den Erstunterzeichnenden finden Sie unterhalb von diesem Artikel.

Nachruf auf Oberstleutnant a.D. Helmut Jermer

GKS / Bund / Helmut Jermer

Am 18. Mai 2021 erreichte die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) die Nachricht, dass ihr langjähriges Mitglied Oberstleutnant a.D. Helmut Jermer am 23. April d.J. überraschend verstorben ist.

Am 18. Mai 2021 erreichte die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) die Nachricht, dass ihr langjähriges Mitglied Oberstleutnant a.D. Helmut Jermer am 23. April d.J. überraschend verstorben ist.

Helmut Jermer hatte sich seit Mitte der 1980er Jahre − auf dem Höhepunkt der in Gesellschaft und Kirchen geführten Diskussion um eine ethische Begründung des militärischen Dienstes − in der GKS engagiert. Hier fand Helmut Jermer Gleichgesinnte, mit denen er seine Position − „Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, verstehe sich als Diener der Sicherheit der Völker …“ – in den Meinungsprozess von Kirche, Politik und Gesellschaft einbringen konnte. Als 1985 die GKS einen Sachausschuss „Sicherheit und Frieden“ gründete, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, sich dort mit seiner Diskussionserfahrung und Argumentationssicherheit über Jahrzehnte einzubringen.

Bei der Bearbeitung eines Grundsatzprogramms der GKS „Gemeinsam in die Zukunft! Ziele und Wege“ im Jahr 1986 und dessen Weiterentwicklung 2010 nahm H. Jermer wesentlichen Einfluss auf die Formulierung und den Inhalt von „Leitsätzen“, „Prinzipien“ und „Selbstverständnis“ der GKS. Im Jahr 1987 billigte die Bundeskonferenz seinen ästhetisch ansprechenden Entwurf für ein „Kreuz der GKS“, das durch seine Kreis-Symbolik unsere Gemeinschaft versinnbildlicht und heute das Traditionszeichen der GKS ist.

Besonders am Herzen lag Helmut Jermer die „Innere Führung“ als „neue und originäre Führungskultur der Bundeswehr“. Als 1989 ein Sachausschuss „Innere Führung“ gegründet wurde, war er sofort zur aktiven Mitarbeit bereit und übernahm nach einigen Monaten auch bis 2001 impulsgebend dessen Leitung.

Die Positionen der GKS und seine eigenen klaren Gedanken zu Frieden, Sicherheit, Führungskultur und Selbstverständnis heutiger Soldaten hat er in zahlreichen Beiträgen zur Verbandszeitschrift AUFTRAG der GKS zum Ausdruck gebracht.

In den Jahren 2003 bis 2005 übernahm Oberstleutnant a.D. Jermer die Aufgabe des Pressesprechers der GKS. Auch in dieser Tätigkeit blieb er ein kritischer Geist, der keiner Diskussion über friedensethische Fragen aus dem Weg ging.

Sein großes Engagement für die Kirche unter Soldaten endete nicht an den Grenzen der Militärseelsorge, sondern war auch darüber hinaus sichtbar.  Die Mitgliedschaft im ZdK (1988 – 2000) sowie in der ständigen Arbeitsgruppe „Dienste für den Frieden“ der Kommission Justitia et Pax nutzte Jermer dazu, die Sicht katholischer Soldaten auf die friedensethischen Grundfragen einzubringen und um Verständnis dafür zu werben.

Die Mitgliedschaft im ZdK (1988 – 2000) sowie in der ständigen Arbeitsgruppe „Dienste für den Frieden“ der Kommission Justitia et Pax nutzte Jermer dazu, die Sicht katholischer Soldaten auf die friedensethischen Grundfragen einzubringen und um Verständnis dafür zu werben.

Bis zu seinem Tode war es für Helmut Jermer eine Selbstverständlichkeit, offen und ehrlich seine Meinung in die GKS hineinzutragen und damit Diskussionen anzustoßen. Seine Ratschläge und Gedanken waren unserer Gemeinschaft viele Male eine wertvolle Hilfe.

Wir werden das Andenken an Oberstleutnant a.D. Helmut Jermer in Ehren halten und bitten unseren Herren und Gott, ihm den Frieden zu schenken.

Andreas Quirin

Stabshauptmann und Bundesvorsitzender

Herzliche Einladung zum GKS-Online-Seminar

Herzliche Einladung zum GKS-Online-Seminar

GKS / Bund / Online-Seminar

am Mittwoch,

den 26. Mai 2021, um 19.30 Uhr

mit Erik Händeler

„Die Bauern des Mittelalters folgten den vorgegebenen Ackerfurchen und hatten kaum etwas zu entscheiden. Die Arbeiter der Industrialisierung vegetierten neben der Maschine dahin. Doch jetzt in der Wissensgesellschaft, in der die Menschen ständig mit anderen über Einzelinteressen hinweg größere Projekte bearbeiten, gerät der Blick auf das Verhalten des einzelnen in das Zentrum der wirtschaftlichen Entwicklung. … Längst haben die elektronisch gesteuerten Maschinen die meiste materielle Arbeit übernommen, und Computer leisten die strukturierte Wissensverarbeitung wie Gehaltsabrechnung oder Robotersteuerung. Was an Beschäftigung wächst, ist die Arbeit am Menschen und die Arbeit mit Wissen: planen, organisieren, beraten, verstehen was der Kunde meint. Das hat andere Regeln für Produktivität als früher an der Stanzmaschine notwendig waren: Umgang mit Wissen ist Umgang mit anderen Menschen, die man unterschiedlich gerne mag, unterschiedliche gut kennt und mit denen man unterschiedliche berechtigte Interessensgegensätze hat. Ihr Zusammenwirken – oder ihr destruktives Verhalten - bestimmen den Wohlstand. Die individuelle Ausdifferenzierung in der Gesellschaft ist an einem maximalen Punkt angekommen, so dass längst wieder überindividuelle Ziele und kooperative Verhaltensweisen zunehmen, um den Alltag besser bewältigen zu können.“, so schreibt Erik Händeler in seinem Artikel im AUFTRAG 308.

Und folgert daraus, dass die (Neu-)Schaffung einer Vision des „Wie“ des Zusammenlebens unerlässlich sei und dass darin die Chance des Christentums liege, denn im Evangelium werde genau eine solche Vision dargelegt. Von ihr gelte es zu erzählen, sie zu bedenken und auf das heute, hier und jetzt anzuwenden.

Im Online-Seminar wird uns

Erik Händeler

seine Überlegungen und Schlussfolgerungen vorstellen und dann wird viel Zeit sein, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen.

Erik Händeler ist freier Wirtschaftsjournalist, Buchautor, Zukunftsforscher, Keynote-Speaker und – wichtig gerade für dieses Thema - aktiver und engagierter Katholik. Ihn treibt die Frage um, wie wir unsere Zukunft in Gesellschaft und Kirche gut gestalten können und er findet im Evangelium Antworten, die nicht nur für Christen nachvollziehbar und schlüssig sind.

Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit einer spannenden Diskussion zu einer philosophischen, aber keineswegs theoretischen Frage.

Alles was Sie zur Teilnahme brauchen ist ein Smartphone oder ein PC (idealerweise mit Mikro und Kamera). Die Veranstaltung wird über das Online-Portal Zoom stattfinden, Sie müssen aber nicht bei Zoom registriert sein.

Um alles gut vorbereiten zu können, bitten wir um

Anmeldung bis zum 26. Mai 2021, 8.00 Uhr

unter:

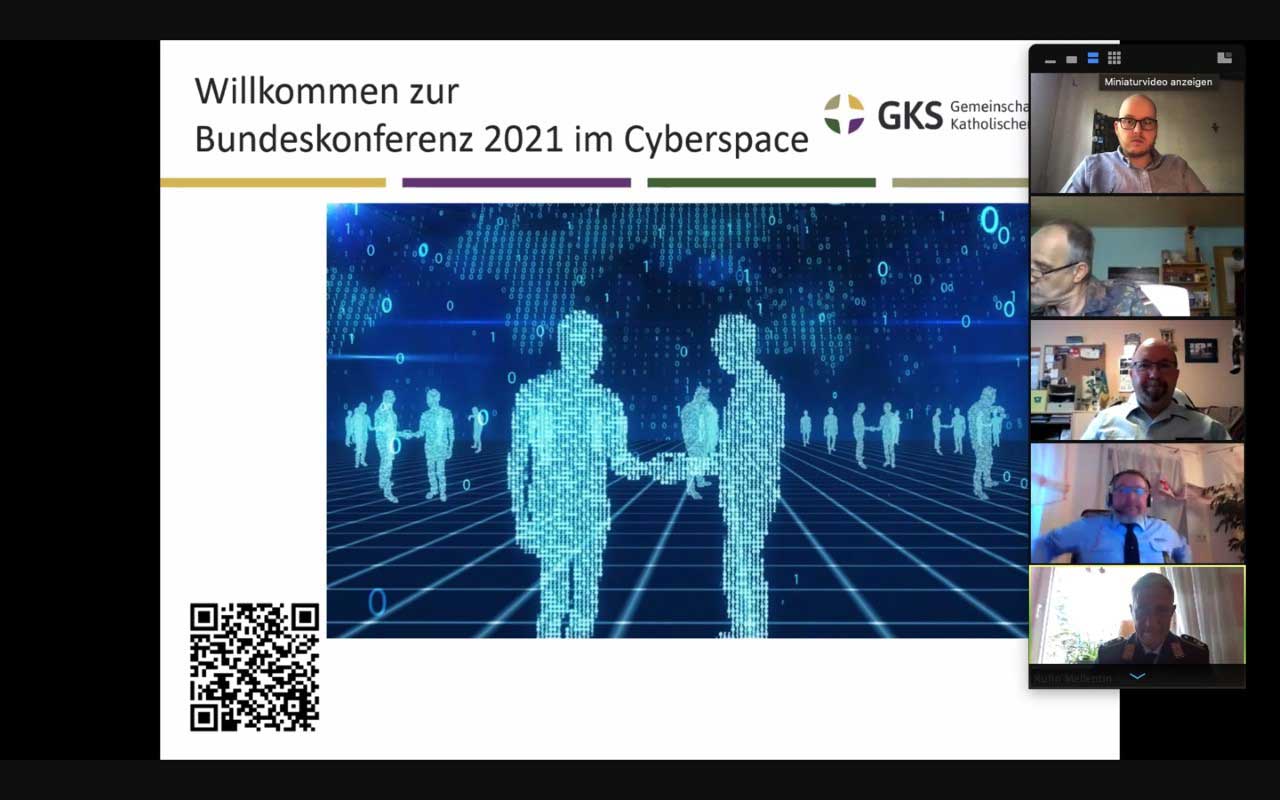

Digitale Bundeskonferenz 2021

Digitale Bundeskonferenz 2021

Digitale Bundeskonferenz 2021

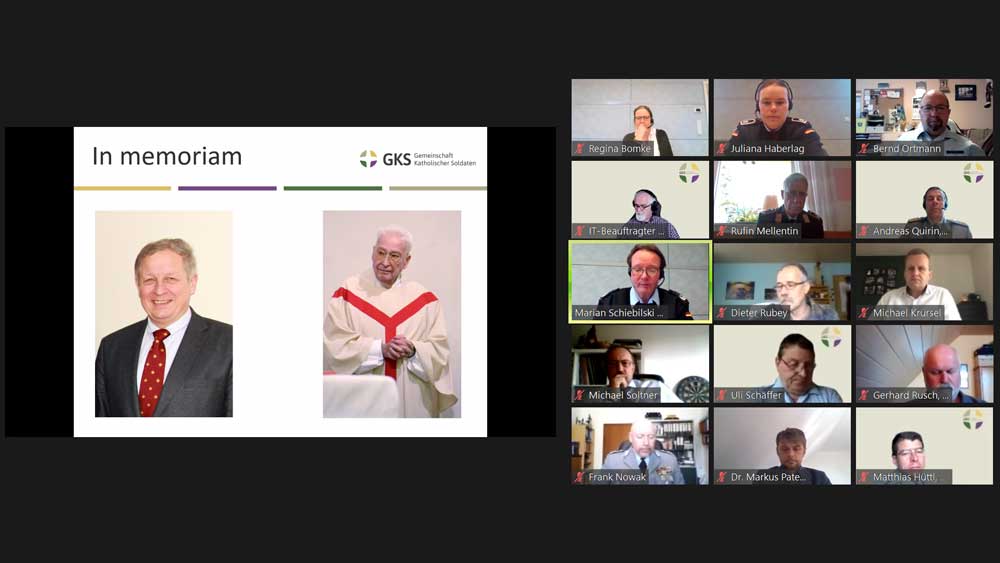

Am 7. und 8. Mai 2021 führte die GKS ihre Bundeskonferenz der Corona-Pandemie geschuldet erstmals digital durch.

Die Anspannung war bei den Verantwortlichen mit Händen zu greifen als der Zeitpunkt der Eröffnung der digitalen Konferenz näher rückte. Würde alles so klappen, wie wir es geplant hatten? Würde die Technik funktionieren? Würde es eine Bundeskonferenz werden, bei der wir unsere drei B – Begegnung, Bildung, Besinnung – mit Leben füllen würden? Diese Fragen führte beim ein oder anderen Verantwortlichen zu einer kurzen Nacht. – Rückblickend kann gesagt werden: Es hat sich gelohnt!

Der technische Ablauf, zum Teil mit zwei digitalen Tools, um sowohl das Meeting durchzuführen als auch die geheimen Bundesvorstandswahlen wirklich geheim und rechtssicher durchzuführen, verlief nahezu reibungslos – und die wenigen Schwierigkeiten konnten kompetent und schnell beseitigt werden.

Mit bis zu 55 Teilnehmenden, davon 44 stimmberechtigten Delegierten, war die Konferenz gut besucht. Und sowohl die Delegierten als auch die Gäste „fremdelten“ sehr rasch nicht mehr mit dem zumindest für eine Bundeskonferenz doch ungewöhnlichen Medium. So wurden auch die Pausen zum regen Austausch genutzt, ganz ähnlich wie es auch am Kaffeetresen gewesen wäre, wenn wir uns in Präsenz getroffen hätten. Und beim digitalen Kaminabend, bei dem sich die Delegierten am Freitagabend in „breakout rooms“ in kleinen Ruppen zum informellen Beisammensein im Cyberraum trafen, wurde intensiv diskutiert und auch die persönliche Begegnung kam nicht zu kurz.

Hier einige „Splitter“, die einen Eindruck von der Bundeskonferenz geben:

Eröffnung der Bundeskonferenz durch Stabshauptmann Andreas Quirin

Der Bundesvorsitzende der GKS, Stabshauptmann Andreas Quirin, hat die diesjährige Bundeskonferenz eröffnet. Es sei dem Bundesvorstand nicht leichtgefallen, die Bundeskonferenz digital durchzuführen, weil „Aspekte im zwischenmenschlichen Bereich schwer über den Bildschirm zu transportieren sind“, sagte er in seiner Begrüßungsrede. Die Corona-Pandemie hat den Verantwortlichen aber keine Wahl gelassen. Der Bundesvorsitzende war sich jedoch zu jeder Zeit sicher, dass auch auf dem digitalen Weg die Bundeskonferenz, – in der auch ein neuer Bundesvorstand gewählt würde –, erfolgreich gestaltet werden würde. Er bedankte sich bei der Bundesgeschäftsführerin der GKS, Frau Regina Bomke, und dem IT-Beauftragten, Herrn Oberstabsfeldwebel a.D. Hubert Berners, ohne deren Einsatz und Arbeit die Umsetzung der digitale Bundeskonferenz so nicht möglich gewesen wäre. „Mit großer Liebe zum Detail haben sie daran gearbeitet, dass die Säulen Bildung, Begegnung und Besinnung auch über die Bildschirme transportiert werden.“ Anschließend gab er das Wort an den Geistlichen Beirat auf Bundesebene, Militärdekan Bernd F. Schaller, und bat ihn um seinen geistlichen Impuls zum Einstieg in die Bundeskonferenz.

Geistlicher Impuls zur Eröffnung der Bundeskonferenz

Der Geistliche Beirat auf Bundesebene, Militärdekan Bernd F. Schaller, hat in seinem geistlichen Impuls über die Geschichte vom Aufbruch Abrahams in das gelobte Land gesprochen. „Eine besondere Bundeskonferenz braucht einen besonderen Einstieg“, betonte er in diesem Zusammenhang. Genauso wie die Bundeskonferenz in Anbetracht der Corona-Pandemie zum ersten Mal digital durchgeführt werden würde, ebenso kann deren digitale Umsetzung und Durchführung einen Aufbruch in eine neue Welt bedeuten. Militärdekan Schaller warb darum, den neuen Wegen zu vertrauen, „auf die der Herr uns weist“.

„Wortmeldung können über den Chat gegeben werden.“

Es ist mit Sicherheit das erste Mal gewesen, dass der Vorsitzende des GKS-Sachausschusses Kommunikation, Oberstleutnant Marian Schiebilski, als bewährter und im besten Sinne gewohnter Moderator auf diese Weise zu den Delegierten und Gästen gesprochen hat.

In memoriam

Gemeinschaft bedeutet miteinander unterwegs sein, ein Stück des Lebens miteinander teilen. So gedachte die Versammlung derer, die in den letzten 12 Monaten aus diesem Leben gegangen sind, besonders General a.D. Karl-Heinz Lather und des langjährigen Geistlichen Beirats auf Bundesebene, Prälat Walter Theis.

Unsere Gäste haben das Wort

Neben den Delegierten durften auch zahlreiche Gäste begrüßt werden, die sich aus der Ferne oder Nähe zuschalteten, um ihre Verbundenheit mit der GKS zu unterstreichen. Einige hatten die Gelegenheit zu einem Grußwort.

Die GKS hat „frühzeitig auf das digitale Format gesetzt“

Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks hat in seinem Grußwort dabei die Außergewöhnlichkeit der diesjährigen Bundeskonferenz betont. Die GKS habe „frühzeitig auf das digitale Format gesetzt“ – und das auch „sehr erfolgreich“, sagte er. General Rieks gratulierte den Verantwortlichen zu diesem wichtigen Schritt, denn „alles andere wäre eine Absage gewesen“. Weiterhin betonte er, dass die GKS mit ihren Leitsätzen und Prinzipien auf gutem Boden stünde. Er hat über drei wichtige Herausforderungen für die GKS gesprochen: Erstens: „Wir werden uns massiv über Drohnen und den Technologien unterhalten müssen.“ (Friedensethik) Zweitens: „Haben wir so wenig Kirchlichkeit, dass wir uns nicht nach vorne bewegen und mitreden?“ (christliche Ansätze) Und drittens, die GKS müsse für ihren Auftrag mehr Menschen werben und könne dies auch, da sie inhaltlich auf einem guten Weg sei.

„Gemeinsam werden wir die Herausforderungen der Nach-Corona-Zeit angehen“

Der Präsident der AKS, Brigadier Mag. Martin Jawurek unterstrich in seinem Grußwort die seit vielen Jahren bestehenden und auch in Pandemiezeiten guten Beziehungen zwischen seinem Verband und der GKS. In einem Blick auf den eigenen Verband machte er deutlich, dass mit dem Ende der Pandemie viel Arbeit auf seinen Verband, aber auch auf die Kirche als Ganzes zukäme, da es in vielen Bereichen die Notwendigkeit gäbe, sich neu aufzustellen. Er setze dabei auf die gegenseitige Unterstützung und das aktive Miteinanderunterwegssein von AKS und GKS auf nationalem und internationalem Parkett.

„Die GKS hat eine Brückenfunktion“

Für die Deutsche Kommission Justitia et Pax sprach Dr. Markus Patenge das Grußwort. Er sagte, dass die GKS ein wichtiger Partner sei. Sie habe eine Brückenfunktion, die „wir so sonst nicht leisten können“. Er schätze besonders die militärische Expertise der GKS etwa im gemeinsamen Austausch zum Papier „Atomare Bewaffnung“. Er betonte, dass er sich auf die künftige Zusammenarbeit und den Austausch freue, der notwendig sein wird unter anderem hinsichtlich einer Europäisierung der Bundeswehr.

Was war, was soll werden? – Interviews zu Lage der GKS

In der Bundeskonferenz ist der „Lagebericht“ von großer Wichtigkeit, denn in ihm wird auf die vergangenen 12 Monate zurückgeschaut, das verbandliche Tun bewertet und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen gezogen. In diesem Jahr wurde der Lagebericht in einer etwas anderen Form präsentiert:

In der Bundeskonferenz ist der „Lagebericht“ von großer Wichtigkeit, denn in ihm wird auf die vergangenen 12 Monate zurückgeschaut, das verbandliche Tun bewertet und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen gezogen. In diesem Jahr wurde der Lagebericht in einer etwas anderen Form präsentiert:

Der Moderator interviewte die Entscheidungsträger der Bundesebene, der Bereichsebene und der Sachausschüsse und lockte manche Bewertung des Vergangenen und Aussage zur Zukunft aus ihnen heraus.

Im Mittelpunkt aller Aussagen stand natürlich die Corona-Lage mit ihren Auswirkungen auf das Verbandsleben. Mehr als ein Jahr konnten nun schon keine Intensivmaßnahmen der GKS mehr angeboten werden, haben – fast - keine persönlichen Treffen der Mitglieder auf den unterschiedlichen Ebenen mehr stattgefunden. Die Hoffnung, dass dies sich in den nächsten Monaten grundlegend ändert, ist groß. Deutlich wurde aber, dass in der Zwischenzeit auf allen Ebenen das Zusammenkommen via Zoom als echte Alternative angekommen ist. Und obwohl sich natürlich alle selbstverständlich auf Präsenzveranstaltungen mit der Möglichkeit der „echten“ Begegnung freuen, ist jetzt schon klar: Auf das monatliche Online-Seminar via Zoom oder die rasch organisierte digitale Besprechung zwischendurch will niemand mehr verzichten.

Den gesamten Lagebericht finden Sie hier

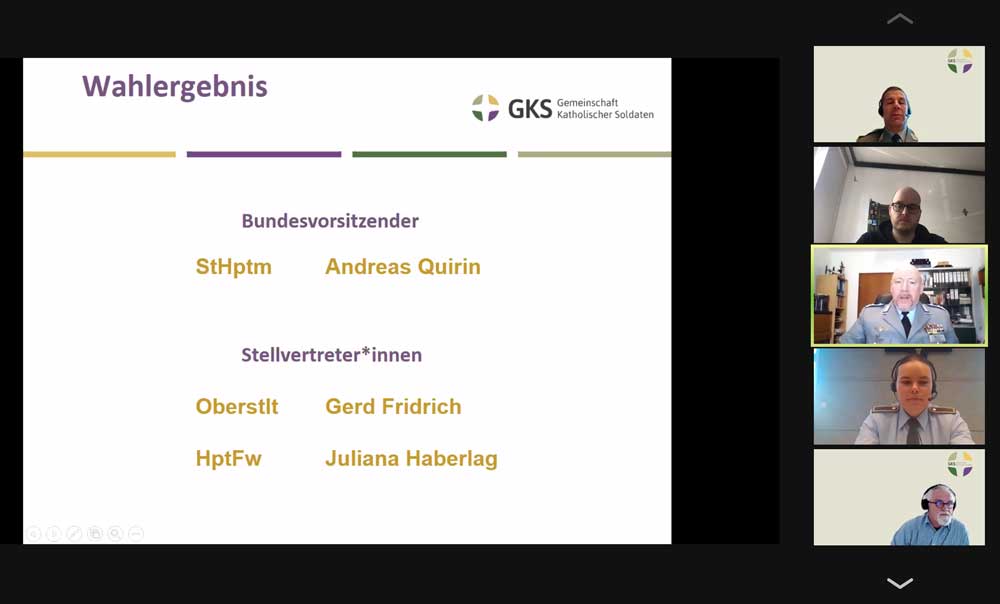

Die Bundeskonferenz hat gewählt

Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Oberstleutnant Frank Nowak, und der IT-Beauftragte der GKS, Oberstabsfeldwebel a.D. Hubert Berners, haben die Teilnehmenden durch die erste digitale Wahl der GKS geführt. Nachdem Frank Nowak in das online-Wahlprozedere eingeführt hatte, hatten die wahlberechtigten Mitglieder pro Wahldurchgang eine Minute Zeit, digital über eine*n neue*n Bundesvorsitzende*n abzustimmen.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Oberstleutnant Frank Nowak, und der IT-Beauftragte der GKS, Oberstabsfeldwebel a.D. Hubert Berners, haben die Teilnehmenden durch die erste digitale Wahl der GKS geführt. Nachdem Frank Nowak in das online-Wahlprozedere eingeführt hatte, hatten die wahlberechtigten Mitglieder pro Wahldurchgang eine Minute Zeit, digital über eine*n neue*n Bundesvorsitzende*n abzustimmen.

Das Ergebnis: Der „alte“ Bundesvorsitzende der GKS, Stabshauptmann Andreas Quirin, ist der neue Bundesvorsitzende, die beiden Stellvertreter*innen bleiben Hauptfeldwebel Juliana Haberlag und Oberstleutnant Gerd Fridrich.

„Wir werden Mut brauchen, Ideen zu entwickeln“

Der Bundesvorsitzende der GKS, Stabshauptmann Andreas Quirin, betonte in seiner Dankesrede, dass die GKS in den nächsten zwei Jahren, Mut brauchen werde, Ideen zu entwickeln. Die GKS ist in einer Umbruchphase und die Steuerung und das Voranbringen dieses Prozesses wird die Hauptaufgabe der nächsten beiden Jahre sein.

Der neu gewählte Vorstand bedankte sich bei den Teilnehmenden für das Vertrauen und für die erfolgreiche Umsetzung der ersten Onlinewahl und bat darum, die vor der Gemeinschaft liegenden Aufgaben gemeinsam anzugehen und einander bei der Umsetzung auf allen Ebenen zu unterstützen.

Der Militärbischof hat das Wort - „Wir leben in spannenden Zeiten“

Nachdem der Katholische Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck der GKS zur Wahl des neuen Bundesvorstandes gratuliert hatte, wünschte er der Gemeinschaft gutes Gelingen und eine gute Zusammenarbeit, denn „wir leben in spannenden Zeiten“.

Nachdem der Katholische Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck der GKS zur Wahl des neuen Bundesvorstandes gratuliert hatte, wünschte er der Gemeinschaft gutes Gelingen und eine gute Zusammenarbeit, denn „wir leben in spannenden Zeiten“.

Der Militärbischof stellte seinen Vortrag unter einen inhaltlichen Dreischritt:

Ausgehend von den coronabedingten kirchlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die wir derzeit erleben, stellte er die Frage, was dies für die GKS bedeutet, um dann einen allgemeinen Blick auf die Kirche und die Militärseelsorge zu werfen.

Corona hat wie ein Brandbeschleuniger bereits absehbare Entwicklungen, die in den nächsten 10 Jahren eingetreten wären, bereits jetzt virulent werden lassen und wirkt zugleich wie ein Brennglas, das viele Dinge, die bisher übersehen, in ihrer Bedeutung nicht erkannt oder ignoriert worden waren, in den Fokus rückt. Vieles, was sich coronabedingt verändert hat, wird auch nach dem Ende der Pandemie nicht einfach „zurückzudrehen“ sein.

Für die GKS hat dies deutliche Auswirkungen, da sie sich als Verband Strukturen verdankt, die gerade in radikaler Veränderung sind. Sie befindet sich dadurch im Spagat zwischen den Mitgliedern, die die traditionelle Linie des Verbandslebens schätzen und an ihr festhalten wollen und der Gruppe derer, für die die GKS nur interessant ist wegen ihrer Themen, ihrer inhaltlichen Arbeit und ihrer inhaltlichen Projekte.

Der Militärbischof bat die GKS, sich mit 3 wichtigen Themenfeldern, die aus der Sicht des Militärbischofs für die GKS an sich und das Wirken der GKS in der Militärseelsorge entscheidend sind, zu befassen:

- Stärkung der inhaltlichen Arbeit in die GKS, in die Militärseelsorge und in Gesellschaft und Politik hinein

- Stärkung des Verbandslebens und der Integrationsfähigkeit der GKS, um geistige und geistliche Heimat sein zu können

- Stärkung des Gottesdienstes als Mittelpunkt des christlichen Lebens und der christlichen Gemeinschaft

Im Anschluss bestand die Möglichkeit für die Delegierten und Gäste, Fragen an den Bischof zu stellen, wovon intensiv Gebrauch gemacht wurde.

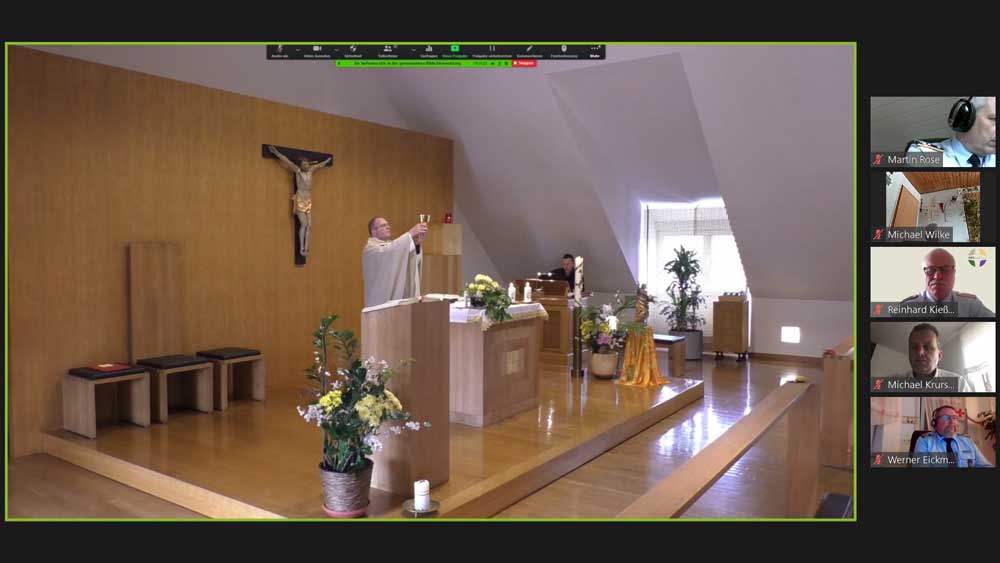

Gott Dein guter Segen

Schneller als gedacht waren die Stunden der Bundeskonferenz vorüber.

Zum Schluss stellten die Delegierten und Gäste in der durch den Geistlichen Beirat auf Bundesebene, Bernd F. Schaller, zelebrierten und digital übertragenen Heiligen Messe all ihr Tun in und für die GKS unter den Segen Gottes.

Schon jetzt freuen wir uns auf die Tage der Begegnung 2022, die im März 2022 in Wittenberg und mit hoffentlich vielen Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung stattfinden werden.

Ankündigung Bundeskonferenz 2021

Digitale Bundeskonferenz 2021

Digitale Bundeskonferenz 2021

Am 7. und 8. Mai 2021 tagt die Bundeskonferenz, das höchste Gremium der GKS zum ersten Mal digital. Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die 48 stimmberechtigte Delegierte und weitere Gäste aus dem Bereich der internationalen katholischen Soldat*innen und anderer befreundeter Organisationen und Verbände werden an zwei halben Tagen digital zum Austausch, zum gemeinsamen Gebet und zur – wenn auch leider nur digitalen – Begegnung zusammenkommen.

Am Freitagabend legt der Bundesvorstand Rechenschaft über die Arbeit der vergangenen Monate ab und es besteht die Möglichkeit zum Austausch darüber.

Am Samstag werden die Delegierten ein*en Bundesvorsitzende*r und die beiden Stellvertretenden wählen, die dann in den nächsten zwei Jahren die Geschicke des Verbandes führen werden.

Im Anschluss daran wird der Militärbischof sich zuschalten und das Wort an die Delegierten richten. Dies ist für die GKS eine große Ehre und Freude, denn der Militärbischof wir zum ersten Mal Gast einer Bundeskonferenz sein. Da in der Kirche allgemein und auch in der Kirche unter Soldaten viel Bewegung ist, freuen wir uns auf einen interessanten Austausch. Mit einem digitalen Gottesdienst endet am frühen Samstagnachmittag die Bundeskonferenz.

Schnelle erste Infos über Facebook:

https://www.facebook.com/GemeinschaftKatholischerSoldaten

und Instagram:

https://www.instagram.com/katholischesoldaten/

und ausführlich zeitnah hier.

Herzliche Einladung zum GKS-Online-Seminar

Herzliche Einladung zum GKS-Online-Seminar

GKS / Bund / Online-Seminar

am Mittwoch,

den 21. April 2021,

um 19.30 Uhr

zum Thema

Covid 19 –

Besser im Griff mit einem Nationalen Sicherheitsrat?

COVID-19 hat schwerwiegende Defizite in der Struktur der deutschen Sicherheitsarchitektur und der relevanten Gesetzgebung offenbart. Die bisherige Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern trägt nicht mehr, insbesondere in Krisen katastrophalen Ausmaßes. Verzögerung und teilweise sogar die Verhinderung notwendiger, einheitlicher und vor allem effektiver Maßnahmen sind die Folgen. Ein über das Tagesgeschäft der Virusbekämpfung hinausreichendes Notfallkonzept scheint zu fehlen. Wie kann Deutschland dieses Dilemma jetzt und in Zukunft beheben, ohne den Föderalismus grundsätzlich in Frage zu stellen? Welche Anpassungen müssten erfolgen, um die Fähigkeiten der Bundesrepublik für Krisenmanagement und vorausschauende Strategiefähigkeit zu verbessern? Am Beispiel der aktuellen Pandemie erläutert die Politologin Christina Moritz ihr Lösungsmodell eines Nationalen Sicherheitsrates, zu dem sie forscht, veröffentlicht und promoviert. Wo wäre eine solche Institution als Instrument umfassender, ressortübergreifender Analyse und Entscheidungsvorbereitung organisatorisch zu verorten? Mit welchen Funktionen, Arbeitsschwerpunkten und Kompetenzen, welchem institutionellen Unterbau und Personal? Als kompetente Gesprächspartnerin steht uns

die Politologin Christina Moritz,

die seit mehreren Jahren die Idee des Nationalen Sicherheitsrates in Politik und Wissenschaft vorantreibt, zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit einer spannenden Diskussion zu einem wichtigen und viele Menschen bewegenden Problem. Alles was Sie zur Teilnahme brauchen ist ein Smartphone oder ein PC (idealerweise mit Mikro und Kamera). Die Veranstaltung wird über das Online-Portal Zoom stattfinden, Sie müssen aber nicht bei Zoom registriert sein. Um alles gut vorbereiten zu können, bitten wir um

Anmeldung bis zum 21. April 2021, 8.00 Uhr

unter:

Frieden ist keine eindimensionale Wirklichkeit, die sich allein mit militärischen Mitteln erzwingen lässt!

Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern

Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern

Allzu häufig wird Friedenssicherung eindimensional militärisch betrachtet und auf das Vorhandenensein der notwendigen militärischen Mittel und Fähigkeiten beschränkt. Die GKS setzt sich seit Jahren für eine aktive, weitsichtige, engagierte und ethisch vertretbare Friedensstrategie als Konfliktprävention ein. Eine solche Konfliktprävention ist eine andauernde, konsequent und verlässlich zu erfüllende Aufgabe verschiedenster staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, z.B. aus den Bereichen Entwicklungshilfe, Bildung, Technologie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wirtschaftsförderung, die ihre je eigenen Kompetenzen in einem vernetzten Ansatz koordiniert einbringen. 2017 verabschiedete die Bundesregierung die Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“. Zum ersten Mal wurde damit ein Rahmen für eine gemeinsame, ressortübergreifende Umsetzung von Maßnahmen geschaffen, der helfen soll, internationale Krisen früh zu erkennen und Konflikte zu verhindern. In 50 Selbstverpflichtungen werden Wege und Strukturen aufgezeigt, wie ein gemeinsames Engagement für Frieden und Sicherheit gestärkt werden kann. Nun liegt der erste Zwischenbericht vor, der deutlich Licht und Schatten aufweist und deutlich macht, wie wichtig das Setzen von Handlungsschwerpunkten in diesem Bereich ist, um zu sichtbaren Verbesserungen zu gelangen. Die Handlungsschwerpunkte der Bundesregierung liegen derzeit in den Bereichen:

- Klimaschutz und Abmilderung der Folgen der Klimakrise

- Gesundheitsschutz und Stärkung der Gesundheitssysteme

- Rolle der EU bei der Krisenprävention, Krisenbewältigung und Friedensförderung

Link zur Leitlinie:

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/283636/d98437ca3ba49c0ec6a461570f56211f/leitlinien-krisenpraevention-konfliktbewaeltigung-friedensfoerderung-dl-data.pdf

Link zum Zwischenbericht zur Umsetzung der Leitlinie:

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2451522/1affc7f36ad7c487e2390c3aa8c834e9/210330-umsetzungsbericht-krisenleitlinien-data.pdf

Link Praxisleitfaden ressortübergreifende Politik:

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2285522/968495447acfa63ee9b50e829e9f326e/191206-praxisleitfaden-data.pdf

3. Online-Seminar der GKS im Jahr 2021

3. Online-Seminar der GKS im Jahr 2021

GKS / Bund / Online-Seminar

Vor zehn Jahren –

Verabschiedung des Beschlusses zur

Aussetzung der Wehrpflicht

Soll, kann oder muss es dabei bleiben?

Referent: Josef König, langjähriger Chefredakteur des Kompass

Rund 55 Jahre nach ihrer Einführung setzte der Deutsche Bundestag per Beschluss am 24. März 2011 die allgemeine Wehrpflicht zum 01. Juli aus. Die Aussetzung, die der damalige Bundesminister der Verteidigung, Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), initiierte, war Teil einer angestrebten Streitkräftereform, mit der die Bundeswehr von damals rund 255.000 Soldaten auf bis zu 185.000 verkleinert werden sollte. Das Ende der Dienstpflicht galt und gilt jedoch ausschließlich in Friedenszeiten, im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann sie wieder aktiviert werden.

Rund 55 Jahre nach ihrer Einführung setzte der Deutsche Bundestag per Beschluss am 24. März 2011 die allgemeine Wehrpflicht zum 01. Juli aus. Die Aussetzung, die der damalige Bundesminister der Verteidigung, Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), initiierte, war Teil einer angestrebten Streitkräftereform, mit der die Bundeswehr von damals rund 255.000 Soldaten auf bis zu 185.000 verkleinert werden sollte. Das Ende der Dienstpflicht galt und gilt jedoch ausschließlich in Friedenszeiten, im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann sie wieder aktiviert werden.

Ob die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht politisch klug war oder gar geboten, war und ist bis heute höchst strittig. Tatsache bleibt: Wer aussetzt, schafft faktisch ab.

Soll, kann oder muss es dabei bleiben? – Dieser und anderen Fragen wird das Online-Seminar nachgehen. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

Alles was Sie zur Teilnahme brauchen ist ein Smartphone oder ein PC (idealerweise mit Mikro und Kamera). Die Veranstaltung wird über das Online-Portal Zoom stattfinden, Sie müssen aber nicht bei Zoom registriert sein.

Um alles gut vorbereiten zu können, bitten wir um

Anmeldung bis zum 24. März 2021, 8.00 Uhr

unter:

Zeitgerecht vor der Veranstaltung wird Ihnen dann eine Mail mit den Zugangsdaten und weiteren Hinweisen zugesandt.

Vielleicht haben Sie Zeit und Lust, wir würden uns freuen, Sie zu sehen.

Zum Tod von

General a.D. Karl-Heinz Lather

Bund / Nachruf General a.D. Lather

Bildnachweis: KS / Halina WegrzynowiczAm 15. Februar 2021 erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Mitglied General a.D. Karl-Heinz Lather am 13. Februar 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Bildnachweis: KS / Halina WegrzynowiczAm 15. Februar 2021 erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Mitglied General a.D. Karl-Heinz Lather am 13. Februar 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

General Lather hat die Arbeit unserer Gemeinschaft über viele Jahre aktiv und mit Freude begleitet. Trotz seiner hohen dienstlichen Belastung stand er, wo immer möglich, als Ratgeber zur Verfügung und brachte dabei die Sicht des christlichen Soldaten und Vorgesetzten mit ein.

In den Jahren 2001 bis 2005 übernahm er mit großem Engagement die Aufgabe des Schirmherrn der GKS Akademie „Oberst Helmut Korn“. Aus tiefer Überzeugung war es ihm dabei wichtig, das Thema Innere Führung immer wieder in den Fokus zu rücken. Eine Herzensangelegenheit war es ihm auch, insbesondere jüngere Soldatinnen und Soldaten anzusprechen und für eine Teilnahme an der GKS Akademie zu gewinnen.

Durch seine dienstlichen Verwendungen war ihm auch das Thema Multinationalität sehr wichtig. Hier nutzte er seine internationalen Kontakte, um für das christliche Menschenbild auch bezogen auf den Soldaten und in allen Fragen des Führens zu werben.

Über die GKS hinaus brachte sich General Lather in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Katholischen Kirche Deutschlands ein. So vertrat er die Militärseelsorge in den Jahren 2001 bis 2009 im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Seine große Reputation in der Laienorganisation der katholischen Kirche zeigt sich auch darin, dass er nach dem Ende seiner Dienstzeit bis zum Jahr 2015 weiterhin als gewählte Einzelpersönlichkeit dem ZdK angehörte und in den Jahren 2009 bis 2013 in den Hauptausschuss gewählt wurde. In der deutschen Kommission Justitia et Pax vertrat er die GKS von 2005 bis 2009.

Für seine Verdienste um die Gemeinschaft Katholischer Soldaten wurde General Lather im November 2005 vom damaligen Bundesvorsitzenden Oberstleutnant Paul Brochhagen mit dem Großen Kreuz der GKS ausgezeichnet.

Auch über seine aktive Dienstzeit hinaus war General Lather mit der GKS eng verbunden. So nahm er weiterhin an Veranstaltungen teil, war immer interessiert an den Themen der GKS und am Verbandsleben und brachte sich mit Ratschlägen und Beiträgen ein.

Wir werden General Lather ein ehrendes Andenken bewahren und bitten unseren Herren und Gott, ihm den ewigen Frieden zu schenken.

Andreas Quirin

Stabshauptmann und Bundesvorsitzender

2. Online-Seminar der GKS im Jahr 2021

2. Online-Seminar der GKS im Jahr 2021

GKS / Bund / Online-Seminar

am Mittwoch, den 24. Februar 2021, um 19.30 Uhr

zum Thema

Das Eurocorps – Keimzelle für eine Europäische Armee

Militärische (und politische) Zusammenarbeit zwischen Bündnispartnern ist Last und Lust zugleich. Churchill sagte zum Thema "Koalitionen": "Wenn es eines gibt, was schlimmer ist als einen Krieg zu führen, dann ist es, Krieg ohne Verbündete zu führen." Er wusste warum.

Aber: Hat das nicht auch seinen Preis? Sind es die Koalitionen in mehr oder festen Strukturen, die alle unsere Probleme lösen können? Sind NATO und EU die richtigen Formate, um Geldsorgen zu vergessen und Kosten zu senken, um mangelnde Standardisierung zu verbessern, schlagkräftiger zu werden?

Eine in Mode gekommene Antwort ist seit vielen Jahren "die europäische Armee". Vor allem in der Politik scheint das DIE Zauberformel geworden zu sein, der man die Lösung der ganz harten Probleme zutraut.

Könnte diese Rechnung aufgehen?

Generalmajor Josef Blotz,

seit September 2019 Stellvertretender Kommandierender General des multinationalen Eurocorps in Strasbourg, nimmt sich dieser Frage an.

Er wird zunächst das Eurocorps, das Viele als die Keimzelle für eine europäische Armee halten, vorstellen und sich dann den Vor- und Nachteilen einer möglichen Organisation zuwenden, die nun wirklich weit über das gewohnte nationale Denken hinausginge.

Im Anschluss wird Zeit zum Austausch, zu Nachfragen und zur Diskussion sein.

Wir hoffen auf viele Teilnehmende, denn es handelt sich um ein Thema, das niemandem gleichgültig sein kann.

Alles was Sie zur Teilnahme brauchen ist ein Smartphone oder ein PC (idealerweise mit Mikro und Kamera). Die Veranstaltung wird über das Online-Portal Zoom stattfinden, Sie müssen aber nicht bei Zoom registriert sein.

Um alles gut vorbereiten zu können, bitten wir um

Anmeldung bis zum 24. Februar 2021, 8.00 Uhr

unter:

ÖKT-Sonntag am 7. Februar 2021

GKS / Kirche / Veranstaltungen

Dank Corona ist alles anders und vieles geht nicht so wie geplant. Dies trifft besonders auf Großveranstaltungen zu, die radikal umgeplant werden müssen.

Auch der 3. Ökumenische Kirchentag, der vom 13.-16. Mai 2021 in Frankfurt stattfinden wird, ist davon betroffen. Große Menschenansammlungen, fröhliches Feiern in großen Massen, dichtes Gedränge vor Messeständen, alles ist derzeit nicht denkbar.

Für den ÖKT heißt dies u.a., dass es keinen Markt der Möglichkeiten in den Frankfurter Messehallen geben wird, auf dem wir uns mit einem GKS-Stand vorstellen wollten. Aber der ÖKT soll nicht ausfallen!

Deshalb wird derzeit im Organisationsteam des ÖKT fieberhaft daran gearbeitet, neue, andere Wege für die größtenteils digitale Durchführung des 3. Ökumenischen Kirchentags zu organisieren. Denn diese Tage im Mai sollen trotz aller widrigen Umstände ein ökumenisches Fest werden.

Zur Einstimmung feiern in ganz Deutschland Pfarreien am 7. Februar 2021 den ÖKT-Sonntag.

An vielen Gottesdiensten können Sie online teilnehmen.

Wo und wann dies möglich ist finden Sie unter: https://www.oekt.de/oekt-sonntag