“Friede diesem Haus” – Ein erster Blick in das aktuelle Bischofswort

von Rufin Mellentin

18. März 2024

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier als Vorsitzender der DBK „Kommission Weltkirche“, haben am 21. Februar 2024 in Augsburg das neue Friedenswort der deutschen Bischöfe unter dem Titel „Friede diesem Haus“ vorgestellt

(Pressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=a5bHeKMdcy8 ).

Der Sachausschuss Sicherheit und Frieden (S&F) der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) hatte sich bereits intensiv mit dem Bischofswort „Gerechter Friede (2000)“ auseinandergesetzt (der Autor war von 2014 bis 2023 Vorsitzender SA S&F).

Weiterlesen: “Friede diesem Haus” – Ein erster Blick in das aktuelle Bischofswort

Friedensbegriff des Christentums

Gekommen, um Frieden zu bringen

Autorin: Sylvia vom Holt

Selbstverständlich hat Frieden im Christentum eine sehr hohe Bedeutung. Wer will das ernsthaft bestreiten. Die Frage ist nur, welcher Friede gemeint ist. Ein Blick in das Neue Testament, die verschriftlichte Ur-Kunde des christlichen Glaubens, kennt jedoch irritierende Aussagen in Bezug auf Frieden, die einer Erklärung bedürfen. So sagt Jesus beispielsweise über sich: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen (wörtlich ‚zu werfen‘). Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen (‚zu werfen‘), sondern das Schwert“ (Mt 10,34). Ist Jesus also ein Kriegstreiber, ein Kreuzritter gar? Nein, Jesus ruft zu einer Entscheidung im Glauben auf, die zu klaren Unterscheidungen führt, was mit dem Wort Schwert zum Ausdruck kommt. Denn letztlich bleibt eine Glaubensentscheidung familiär und gesellschaftlich nicht ohne Folgen, zieht Konsequenzen nach sich.

„PAX facere“ – Friedensmacher

Der Streit um eine Sache steht nicht im Widerspruch zum hohen Gut des Friedens. Wie sieht es dann mit dem großen Weltfrieden aus? Ein Zitat aus der Bergpredigt ist hierbei populär geworden: „Glückselig die, die Frieden bewirken, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden“ (Mt 5,9). „Frieden bewirken“? Ja, denn der griechische Ausdruck, der an dieser Stelle steht, lässt sich wortwörtlich mit „Friedensmacher“ übersetzen (vgl. Rudolf Schnakenburg, Kommentar zum Matthäusevangelium). Folgerichtig verwendet die lateinische Übersetzung zutreffend das Wort „pacificus“, das eine Zusammenziehung von „pax facere“ ist, das heißt: Frieden tun, machen, bewirken. Das Wort Pazifismus leitet sich hiervon ab. Ursprünglich bezog sich jene Seligpreisung wohl auf die Auseinandersetzungen rund um die früh(jüdisch)christlich Gemeinden mit ihren vielfältigen Richtungskonflikten und hatte keine weltpolitische Dimension. Dies kann insofern nicht ganz verwundern, als die ersten Christen noch mit der baldigen Wiederkunft ihres Herrn Jesus Christus rechneten, so dass Weltfriedenspolitik, wie wir sie heute verstehen, nicht auf der Agenda stand. Nun blieb aber die sichtbar erfahrbare Wiederkunft Jesu Christi aus. Ein Blick in die Briefe des Apostel Paulus vermag, das damit verbundene Problem auf der Zeitachse einzuordnen. Aber Entscheidungen im Hier und Jetzt standen an, vor allem als wenig später Christinnen und Christen im Römischen Reich gesellschaftliche und politische Verantwortung übernommen hatten, und zwar auch für Frieden und Krieg.

Wie kann wirklicher Friede gelingen?

Besonders Augustinus (354–430 n. Chr.) war es, der die beim römischen Rhetor und Philosophen Cicero (106–43 v. Chr.) anzutreffenden Äußerungen zum „Gerechten Krieg“ (bellum iustum) aufgriff, diese entfaltete und präzisierte, und zwar im Hinblick auf friedenspolitische Entscheidungen im Kontext des römischen Staats. Diese sogenannte Bellum-iustum-Theorie hat später der Philosoph und Theologe Thomas von Aquin (1225–1274) systematisiert. Im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, der sogenannten Konfessionskriege, offenbarte sich, dass jene Lehre in eine Krise geraten war. Wie kann wirklicher Friede gelingen unter den Bedingungen der sich herausbildenden Nationalstaaten und der scheinbar nicht zu überbrückenden konfessionellen Gegensätze? In diesem Zusammenhang wird wiederholt deutlich, dass Christinnen und Christen große Verantwortung für Frieden in der Welt haben, unter welchen Bedingungen auch immer.

Lehre vom „Gerechten Frieden“

Nach mehreren grausamen Kriegen und unvorstellbaren Gewaltausbrüchen im 20. Jahrhundert haben Christinnen und Christen begonnen, eine Lehre des gerechten Friedens zu entwickeln. War die Lehre des gerechten Krieges eine Gewaltbegrenzungstheorie auf normativer Ebene, so ist der Anspruch der Lehre des gerechten Friedens der, die Bedingungen und Umstände, die Krieg und Gewalt begünstigen und befördern, strukturell zu beseitigen. Das heißt, gerechte Strukturen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik tragen nicht unerheblich dazu bei, das Ausbrechen von Krieg und Gewalt zu minimieren. Dass Gerechtigkeit und Frieden zwei Seiten einer Medaille sind, wird an einer Stelle im Psalter, dem Gebetsbuch Israels, in poetischer Weise formuliert: „Gerechtigkeit und Friede küssen sich“ (Ps 85,11). Auch vor diesem Hintergrund lässt sich die Seligpreisung „Glückselig die, die Frieden bewirken, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden“ (Mt 5,9), tatsächlich als eine Aufforderung verstehen, Frieden in der Welt aus christlicher Verantwortung heraus aktiv mitzugestalten. Denn gerade der jesuanische Geist, der in dieser Seligpreisung so unverkennbar zum Ausdruck kommt, ist zugleich Movens für Christeninnen und Christen, sich für einen gerechten Frieden in dieser Welt einzusetzen. Dass dieser stets brüchig ist, ist bekannt.

Da Christinnen und Christen keine weltfremden Schwärmerinnen und Schwärmer sind, wissen sie, dass es den himmlischen Frieden in dieser Welt nicht geben wird. Schon einige sind in der Geschichte im vermeintlichen Namen Jesu oder auch ohne ihn aufgetreten, um den ewigen Frieden herzustellen; am Ende haben sie eine Hölle hinterlassen. Ewiger Frieden oder Hölle auf Erden – ist das die Alternative?

Dennoch wissen sich Christinnen und Christen von ihrem Glauben her dazu aufgerufen, alles zu tun, gerechten Frieden mit nachdrücklichem Druck und nicht nachlassendem klugen Engagement sanftmütig anzustreben und diesen zugleich von Gott zu erbitten. „Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land (= die Erde) erben“ (Mt 5,5). Hiermit sind alle Menschen engesprochen, unabhängig davon, ob sie Christen sind oder nicht, angesprochen. Gerechter Friede kennt schließlich keine Bekenntnisgrenzen; denn auch hier gilt ein Wort Jesu uneingeschränkt bis heute: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7,16).

Die Autorin Sylvia vom Holt ist Pastoralassistentin mit Schwerpunkt Militärseelsorge in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Insbesondere während ihres Theologiestudiums wurde ihr bewusst, dass sie die Kategorialseelsorge fasziniert – pastorale Arbeit an Orten, die auf den ersten Blick wenig mit Kirche zu tun haben. Doch gerade in diesen speziellen Bereichen, beispielsweise in der Polizeiseelsorge, im Katastrophenschutz oder in der Militärseelsorge, wird die Arbeit als Theologin oder Seelsorgerin dringend gebraucht. Deshalb hat sie sich für eine Ausbildung als Pastoralreferentin in der Militärseelsorge entschieden, weil sie der Mensch unter der Uniform interessiert.

*****************************************

Nadin Schley

Freie Journalistin & Redakteurin

Eberhard-Roters-Platz 14

10965 Berlin

T.: 0178 - 669 660 4

Das Wort Frieden im Islam

Artikel erschienen im AUFTRAG 306, S. 42 - 45

Frieden ist ein Wunsch, den jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, sich wünscht. Der Frieden schließt Individuen, Gesellschaften und Völker ein. Im Quran wurde das abgeleitete Wort „Frieden“ in mehr als achtzig Versen bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt. Die Bedeutungen beziehen sich auf verschiedene Themen wie Reinheit des Herzens, menschliche Zusammenarbeit, innere Ruhe und innere Sicherheit. Das Wort Frieden wurde im Quran insgesamt 42 Mal erwähnt. Es leitet sich in der arabischen Sprache aus dem Wort „Sa-li-ma“ ab, was Frieden, Friedensgruß, Unversehrtheit, Hingabe und Ergebenheit, Versöhnung und frei von jedem Mangel bedeutet.

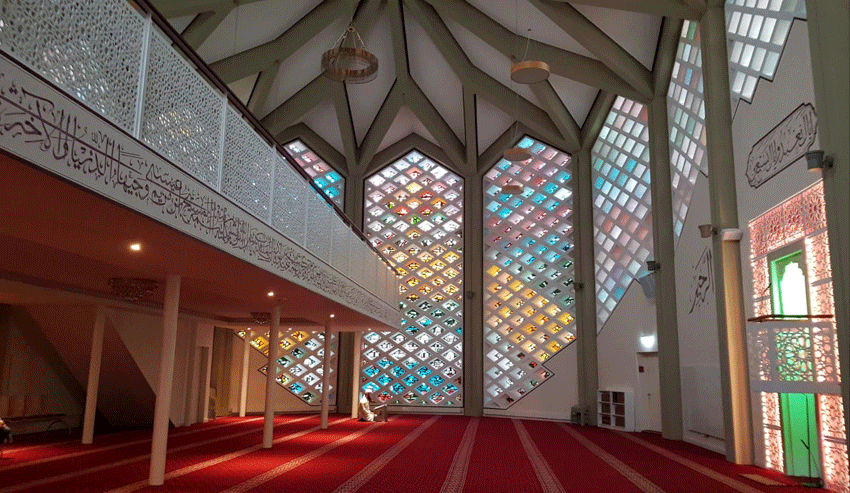

(C) Islamisches Zentrum Al-Nour

(C) Islamisches Zentrum Al-Nour

Das Islamische Zentrum Al-Nour, auch bekannt als Al-Nour Moschee, wurde 1993 gegründet und ist seit 2019 im Stadtteil Hamburg-Horn zuhause.

Die Al-Nour Moschee grenzt sich zu den meisten anderen islamischen Gemeinden durch die kulturelle Vielfalt seiner Besucher ab. Die Gläubigen, welche die Moschee besuchen, stammen aus über 30 Nationen und bestimmen den weltoffenen Charakter des Zentrums. Neben Arabern aus dem Nahen Osten und Nordafrika zählen ebenso Schwarzafrikaner sowie Asiaten von Afghanistan bis Indonesien und Deutsche zu den regelmäßigen Besuchern.

Alle Aktivitäten werden entweder in deutscher Sprache angeboten oder ins Deutsche übersetzt.

Die angesprochene Vielfalt zeigt sich nicht nur in der kulturellen Herkunft, sondern auch in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, aus denen die Gemeindemitglieder stammen. Außer Studenten und einfachen Arbeitern besuchen ebenso Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure und Kaufmänner die Al-Nour Moschee.

Regelmäßig werden Moscheeführungen für Schulen, interessierte Personengruppen, aber auch für Behörden und Studentengruppen der Universität gehalten.

Das Islamische Zentrum ist Mitglied des Zentralrats der Muslime in Deutschland Landesverband Hamburg. Der Vorstandsvorsitzende unserer Gemeinde, Herr Daniel Abdin, ist gleichzeitig der Vorstandsvorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland Landesverband Hamburg.

„Die Vielfalt ist eine von Gott gewollte Sache“

Der Frieden „As-Salam“ ist einer der Namen Gottes im Islam. Und Frieden „As-Salam“ ist der Gruß zwischen den Muslimen und Sicherheit für Andere. Im Quran heißt es: „Oh ihr Menschen, wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch zu Völkern und Stämmen zusammengeführt, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Gott ist der Frömmste von euch.“ (49:13)

Die Vielfalt ist eine von Gott gewollte Sache. Ziel ist, dass man sich kennenlernt und voneinander profitiert und sich gegenseitig bereichert.

Wir lesen im Quran, dass Jesus – Friede sei mit ihm – über Frieden folgendes sprach: Er (Gott) hat mich gütig meiner Mutter gegenüber gemacht. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf

mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag da

ich wieder zum Leben auferweckt werde.“ (19:32)

Zum Propheten Muhammad – Friede sei mit ihm – heißt es: Und wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. (21:107)

Überall dort, wo Frieden herrscht, werden Kriege und Groll unter den Menschen verabscheut. Es gibt Trost, Ruhe, Freiheit, Liebe und Zuneigung unter den Völkern, unabhängig von ihren unterschiedlichen Überzeugungen, Hautfarben und Sprachen. Sie gehören einem Ursprung an. Sie sind Geschwister in der Menschheit. So heißt es im Ausspruch des Propheten Muhammad: „Ihr alle seid von Adam, und Adam ist aus Erde. Es gibt keinen Vorzug für einen Araber vor einem Nicht-Araber, außer durch die Frömmigkeit.“

Darüber hinaus gehört die Einhaltung von Verträgen, die Verhinderung von Aggressionen, die Bevorzugung des Friedens gegenüber dem Krieg, die Schaffung von Gerechtigkeit sowie die Abwendung von Ungerechtigkeit zu den Grundregeln für die Erreichung des Friedens zwischen Völkern und Gesellschaften.

Niemand darf das Recht eines Menschen verletzen, und niemand darf den anderen unterdrücken. Der Islam versucht, die islamische Nation zu stabilisieren, genauso wie er die muslimischen Beziehungen zu anderen Nationen stabilisieren möchte.

Wir nehmen den Gesandten als Beispiel für das Erreichen von Frieden und Sicherheit in Medina nach seiner Auswanderung dorthin. Er schloss zuerst einen Vertrag zwischen gläubigen Einwanderern und ansässigen Muslimen, dann zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in Medina.

Zu dem Inhalt gehörte, dass jeder seine Religion ausüben konnte. Die Muslime haben ihre Religion, so wie Juden und Christen ihre Religion haben. So konnte der Prophet Muhammad den Frieden in der dortigen Gesellschaft aufbauen.

Der Autor:

Imam Samir El-Rajab ist Imam im Islamischen Zentrum Al-Nour, auch bekannt als Al-Nour Moschee. Er hat eine intensive islamisch-theologische Ausbildung absolviert. Seine Hochschulreife erlangte er 1992 auf der weltweit bekannten und zur Azhar-Universität angegliederten Azhar-Schule in Beirut. Im Anschluss begann er ein vierjähriges islamwissenschaftliches Studium an der Universität von Beirut. Das Studium schloss er mit einer zweijährigen Magisterarbeit ab. Die Tätigkeit als Imam, insbesondere das Halten der Freitagspredigt, begann er schon im Laufe seines Studiums. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Gerechter Krieg

Das geltende Recht auf der UNO-Ebene

Artikel erschienen im AUFTRAG 306, S. 36 - 41

Autor: Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff

Nachruf auf Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff

Während sich der AUFTRAG / Heft 306 in der Versandphase befand, erreichte uns die Nachricht, dass der Freiburger Moraltheologe, Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, am 18. Juli 2020 an den Folgen eines Unfalls verstorben ist. Mit ihm verliert die Kirche in Deutschland einen exzellenten Theologen, einen einfühlsamen Menschen und einen konstruktiv-kritischen Christen.

Mit seinem 2018 erschienenen Buch, „Kein Ende der Gewalt? Friedensethik für eine globalisierte Welt“, hat er zweifellos friedensethische Maßstäbe aus christlicher Sicht gesetzt.

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten ist Prof. Schockenhoff für den vorliegenden Artikel „Gerechter Krieg: Das geltende Recht auf der UNO-Ebene“, den er wenige Wochen vor seinem Tod verfasst hat, überaus dankbar.

In der nächsten Ausgabe des AUFTRAG werden wir einen ausführlichen Nachruf veröffentlichen.

In einem „Zeit“-Interview hat Prof. Dr. Schockenhoff gesagt: „Das menschliche Leben findet in Gott seine Vollendung. Das ist radikal unanschaulich. Jedes Bild, das wir uns davon machen, kann nur eine Denkhilfe sein.“ Wir sind sicher, dass er Gott nun so schauen kann, wie er ist und empfehlen ihn seinem ewigen Frieden.

Militärdekan

Bernd F. Schaller

Geistlicher Beirat der Gemeinschaft Katholischer Soldaten

Gerechter Krieg

Das geltende Recht auf der UNO-Ebene

Als sich die Bundeswehr in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erstmals an Out-of-area-Einsätzen im Kosovo oder in Afghanistan beteiligte, herrschte in der medialen Berichterstattung darüber sowie im amtlichen politischen Diskurs eine große Sprachenverwirrung.

Wie sollte diese militärische Beteiligung an NATO-Missionen korrekt bezeichnet werden?

Das Engagement im Kosovo, das sich auf die Planung und Durchführung von Luftschlägen beschränkte, fand in der deutschen Öffentlichkeit unter dem Titel einer „humanitären Intervention“ zum Schutz der albanischen Bevölkerung vor weiteren serbischen Massakern und zur Verteidigung europäischer Wert wie Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit breite Akzeptanz. Im Afghanistan-Konflikt gestaltete sich die Meinungsbildung widersprüchlicher, weil dort deutsche Soldaten in Bodeneinsätze im Kampf gegen die aufständischen Taliban ihr Leben riskierten.

„Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“

(Peter Struck)

Dem damaligen Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) gelang mit der Begründung, dass im Zeitalter des internationalen Terrorismus unsere Sicherheit am Hindukusch verteidigt werden müsse, zwar eine griffige Formel, die in der medialen Berichterstattung über den deutschen Einsatz allenthalben zitiert wurde. Doch wurde dieses neuartige militärische Engagement der Bundeswehr in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung nicht als Beteiligung an einem internationalen Kampfeinsatz gegen die Gefahren des Terrorismus, sondern viel eher als Beteiligung an dem Krieg gesehen, den die NATO unter Führung US-amerikanischer Streitkräfte in Afghanistan führe. Die deutsche Bundesregierung versuchte vergeblich, die Sprachhoheit zurückzugewinnen, indem sie auf einer korrekten völkerrechtlichen Bezeichnung des Kampfgeschehens beharrte. Doch gerieten ihre Repräsentanten durch die konsequente Weigerung, das Wort „Krieg“ in diesem Zusammenhang zu benutzen, in der Öffentlichkeit rasch in die Defensive.

„Ja, wir sind im Krieg“

(Karl-Theodor zu Guttenberg)

Spätestens nachdem die ersten Särge gefallener Soldaten in Deutschland eintrafen, verstärkte sich der Verdacht, hinter dem Beharren auf einem korrekten völkerrechtlichen Sprachgebrauch verberge sich ein Beschwichtigungsversuch, der die tatsächlichen Gefahren und Risiken, die deutschen Soldaten in Afghanistan drohten, vor den Augen der Öffentlichkeit herunterspielen sollte.

Als der neu ernannte Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der von Anfang an Freude an der Rolle fand, einen anderen Politikstil zu präsentieren, die erlösende Floskel „ja, wir sind im Krieg“ sprach, wirkte dies wie ein Befreiungsschlag. Indem er diesen Begriff verwandte, sprach er aus, was alle dachten: Erstmals seit der vernichtenden Niederlage des Zweiten Weltkrieges befand sich Deutschland wieder im Krieg. Diese Tatsache wurde in weiten Teilen der Bevölkerung als eine tiefe Zäsur empfunden. Viele sahen dies nicht als Ausdruck der Bereitschaft des wiedervereinigten Deutschlands an, innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft größere Verantwortung für den Erhalt des Friedens zu übernehmen.

New wars, eine neue Form des Krieges

Die instinktive Ablehnung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr war für viele auf dem Boden der pazifistischen Grundströmung, die sich in der deutschen Bevölkerung nach dem Ende des Kalten Krieges über alle politischen Lager hinweg entwickelt hatte, nur die folgerichtige Konsequenz aus der Überzeugung „nie wieder Krieg!“

Die völkerrechtlich korrekte Bezeichnung des militärischen Engagements der Bundeswehr in Afghanistan, die der Sprachregelung der internationalen Diplomatie und der UNO entspricht, lautet: bewaffneter nichtinternationaler Konflikt. Das Adjektiv „bewaffnet“ verweist auf die gewaltförmigen Kampfmittel, die bei diesem Konflikt zum Einsatz kommen. Die Kennzeichnung als „nichtinternationaler Konflikt“ deutet darauf hin, dass die Streitkräfte der NATO-Staaten, darunter auch die Bundeswehr, auf Ersuchen der afghanischen Regierung deren Bestreben, die Sicherheitslage in ihrem Land zu stärken, durch militärische Unterstützungsmaßnahmen begleiten. Es handelt sich bei dieser Auseinandersetzung nicht um einen Krieg, den souveräne Nationen als unabhängige Völkerrechtssubjekte gegeneinander führen, sondern um eine asymmetrische Auseinandersetzung, in der eine gewählte, demokratische legitimierte Regierung die Sicherheit des Landes gegen aufständische Gruppen verteidigt. Im politikwissenschaftlichen Diskurs werden solche asymmetrischen Auseinandersetzungen als new wars, als neue Form des Krieges bezeichnet.

Gedanken eines prinzipiellen Gewaltverbots

In der Sprache des Völkerrechtes hingegen ist der Begriff des „Krieges“ funktionslos geworden. Die Neuordnung der internationalen Staatengemeinschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gründung der Vereinten Nationen erfolgte, beruht auf zwei Pfeilern: auf der allgemeinen Anerkennung universaler Menschenrechte und auf der Ächtung des Einsatzes militärischer Gewalt zur Lösung politischer, wirtschaftlicher oder kulturell-religiöser Konflikte. Damit wurde das jahrhundertelange Bestreben, den Krieg durch die Normen des humanitären Kriegsvölkerrechtes einzuhegen, auf einer anderen Ebene fortgeführt. Durch die Unterzeichnung der UN-Charta verzichteten die Mitgliedsstaaten feierlich und definitiv auf einen wichtigen Bestandteil dessen, was früher als unverzichtbares Kennzeichen nationaler Souveränität galt: das liberum ius ad bellum, das freie Kriegsführungsrecht. Das System der kollektiven Sicherheit, das durch die Charta der Vereinten Nationen wenigstens der Idee nach errichtet wurde, baut auf dem Gedanken eines prinzipiellen Gewaltverbots auf, dem sich alle Mitglieder der Staatengemeinschaft unterwerfen. Erst von diesem Zeitpunkt an kann das Völkerrecht beanspruchen, ein Friedensvölkerrecht im vollen Sinn des Wortes zu sein.

Vor 1945 hatten souveräne Staaten die völkerrechtlich legitime Möglichkeit, ihre Interessen mit kriegerischer Gewalt durchzusetzen. Sie mussten dabei zwar die Schutznormen des ius in bello, des humanitären Kriegsvölkerrechtes, beachten, doch waren sie in der Entscheidung darüber, ob sie ihre Interessen mit friedlichen oder kriegerischen Mitteln verfolgen wollten, vollkommen frei. Das ius ad bellum, das Recht zum Krieg, stand ihnen jederzeit und überall zu.

Das Recht auf Selbstverteidigung

Der zentrale Bezugspunkt aller völkerrechtlichen Bestimmungen zu den Fragen von Frieden und kollektiver Sicherheit ist das Gewaltverbot, das in Art. 2, Absatz 4 der UN-Charta ausgesprochen ist. Dieses trat an die Stelle der Ächtung des Krieges, die bereits durch den Briand-Kellogg-Pakt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vereinbart wurde. Ziel des Gewaltverbotes ist es, den Einsatz militärischer Gewalt in den zwischenstaatlichen Beziehungen zu untersagen. Davon gibt es nur zwei Ausnahmen: das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung im Fall einer bewaffneten Aggression von außen und die Teilnahme an militärischen Interventionen mit einem Mandat des Sicherheitsrates. Das Recht auf Selbstverteidigung, das in Art. 51 der UN-Charta als ein „naturgegebenes Recht“ bezeichnet wird, ist als ein Notrecht gedacht, das nur solange gilt, bis der Sicherheitsrat wirksame Maßnahmen zur Abwehr der Aggression und zur Wiederherstellung der kollektiven Sicherheit ergreift. Ursprünglich war daran gedacht, dass die UNO selbst unter Führung des Sicherheitsrates den Schutz aller Mitglieder der Staatengemeinschaft einschließlich des angegriffenen Staates und auch des Friedensbrechers gewährleistet, wofür die einzelnen Mitgliedsstaaten die notwendigen Streitkräfte zur Verfügung stellen sollten.

Da diese Regelung nie wirksam praktiziert werden konnte, gingen die Organe der UNO – entweder die Vollversammlung oder der Sicherheitsrat – seit dem Korea-Krieg im Jahr 1950 wiederholt dazu über, einzelnen Staaten oder einer bestimmten Staatengruppe ein Mandat zu erteilen, um im Auftrag der gesamten Staatengemeinschaft eine gewaltsame Aggression abzuwehren. Auf dieser Grundlage führen die USA seit den Attentaten von 9/11 auch den von ihnen sogenannten war against terrorism.

Der gerechte Grund

Nicht jeder Verstoß gegen das Gewaltverbot stellt aber einen bewaffneten Angriff im Sinne von Art. 51 der UN-Charta dar, der das Selbstverteidigungsrecht auslöst. Dazu bedarf es vielmehr einer gewissen Erheblichkeit der herbeigeführten Schadenswirkungen. Umstritten ist in der völkerrechtlichen Literatur, ob ein bewaffneter Angriff im Sinne der UN-Charta auch dann vorliegt, wenn Gewaltakte von nichtstaatlichen Akteuren – etwa von der Al-Qaida in Afghanistan oder dem IS in Syrien und im Irak – verübt werden. Im ersten Fall könnte man den Einsatz von NATO-Truppen in Afghanistan als Unterstützung der afghanischen Regierung in der Ausübung ihres Selbstverteidigungsrechtes gegenüber den Taliban bewerten, die von dieser selbst angefordert wurde.

Daneben gibt es eine zweite Residualform legitimer Gewaltanwendung: die militärische Intervention unter einem Mandat des UN-Sicherheitsrates. Sie kann nach Art. 39 der UN-Charta in Betracht gezogen werden, wenn in einem Staat schwerwiegende systematische Menschenrechtsverletzungen wie ethnische Säuberungen oder ein Genozid verübt werden. Diese Form eines militärischen Eingreifens zum Schutz potenzieller Opfer weist noch am ehesten Ähnlichkeiten mit der früheren Denkfigur eines gerechten Krieges auf, da zur ethischen Legitimation solcher humanitärer Interventionen ein Rückgriff auf die Kriterien erforderlich ist, die ursprünglich im Rahmen der Theorie des gerechten Krieges entwickelt wurden.

Danach bedarf es eines gerechten Grundes, der in der Regel durch die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen großen Ausmaßes gegeben ist. Der Bericht einer von der UNO eingesetzten „International Commission on Intervention and State Sovereignty“ (ICISS) nennt in einer erschöpfenden Auflistung im Einzelnen Massenmord, Genozid, ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Unter die letzte Kategorie fallen nach Art. 7 Abs. 1 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs Handlungen wie vorsätzliche Tötung, Ausrottung, Versklavung, Vertreibung, Folter, Vergewaltigung, Verfolgung aufgrund ethnischer, kultureller und religiöser Gruppenzugehörigkeit, zwangsweises Verschwindenlassen von Personen und Apartheid, sofern diese Handlungen im Rahmen eines systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung oder in Kenntnis eines solchen Angriffs begangen werden. Dies war etwa bei dem Massaker von Srebrenica im Juli 1995 oder bei dem Völkermord in Ruanda von April bis Juli 1994 der Fall, die von den dort stationierten UN-Blauhelmen in Ermangelung eines robusten Mandates jeweils nicht verhindert wurden.

Humanitäre Intervention

Neben dem gerechten Grund muss eine legitime Autorität die akute Bedrohung des Weltfriedens durch die systematischen Menschenrechtsverletzungen feststellen und einer interventionsbereiten Staatengruppe das Mandat zur Abwehr der Gefahr mit militärischen Mitteln geben. Dem Sicherheitsrat kommt insofern das Monopol der Gewaltlegitimation zu. Völkerrechtlich ist eine ersatzweise Selbstmandatierung durch eine Staatengruppe auch dann nicht vorgesehen, wenn der Sicherheitsrat aufgrund einer Selbstblockade der ehemaligen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges nicht tätig werden kann. Dies war beim Kosovo-Einsatz der NATO-Staaten im Jahr 1999 und beim Einmarsch der alliierten Truppen im Irak 2003 der Fall, als die USA bzw. die NATO-Truppen für sich das Recht zum eigenmächtigen Kriegführen ohne UN-Mandat reklamierten und dies als eine treuhänderische Erfüllung des UN-Auftrages ausgaben.

Schließlich ist die rechte Absicht erforderlich: Eine humanitäre Intervention muss von der primären Absicht geleitet sein, eine akute Bedrohung abzuwehren. Allerdings wird die Absicht zu unparteilicher Nothilfe nicht schon dadurch zunichte gemacht, dass in einer gegebenen Konstellation eine Mischmotivation vorliegt, die den intervenierenden Staaten den Entschluss zum Tätigwerden erleichtert, wenn die Intervention etwa den eigenen geostrategischen Interessen oder der Durchsetzung politischer Ordnungsvorstellungen dient.

Weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen, um eine humanitäre Intervention zu rechtfertigen, sind die Ultima Ratio, die Verhältnismäßigkeit der gewählten Mittel und die Erfolgsaussicht der Maßnahmen. Die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Erfolgswahrscheinlichkeit – die UNO-Resolution des Weltgipfels aus dem Jahr 2005 spricht von proportional means and reasonable prospects – folgen aus der Tatsache, dass auch aus Gründen der Nothilfe und zur Abwehr schwerster Menschenrechtsverletzungen ausgeübte Gewalt ein Übel ist, das vielfältige Schäden hervorruft. Daher muss immer geprüft werden, ob der Einsatz militärischer Gewalt tatsächlich das geringere Übel ist, dessen Inkaufnahme sich auch in der Abwägung der voraussichtlichen Folgen rechtfertigen lässt.

Das Recht zur Intervention mit militärischen Mitteln

Die genannten moralischen Rechtfertigungsbedingungen militärischer Interventionen zur Durchsetzung humanitärer Ziele sind durch die Responsibility to Protect-Resolution des World Summit der UNO von 2005 auch als völkerrechtliche Legitimationsbasis anerkannt worden. Die Doktrin der Schutzverantwortung geht davon aus, dass jedem Staat die Pflicht für den Schutz der eigenen Bevölkerung obliegt. Wenn aber ein Staat dieser Pflicht nicht in ausreichendem Maße nachkommt, sei es, dass er dazu nicht in der Lage ist, oder sei es, dass die herrschenden Machteliten diesen Schutz vorsätzlich unterlassen, geht die Schutzverantwortung subsidiär auf die Staatengemeinschaft über. Diese soll zunächst durch vorbeugende Maßnahmen tätig werden, um die Gefahren für die Bevölkerung des betreffenden Staates abzuwehren. Wenn es aber erforderlich ist, umfasst die subsidiäre Schutzverantwortung der Staatengemeinschaft auch das Recht zur Intervention mit militärischen Mitteln.

So, wie es von der Idee einer kollektiven Sicherheitsarchitektur der Staatengemeinschaft ursprünglich gedacht war, sollte die UNO diese in Eigenregie durchführen. Da sich die Mitgliedstaaten jedoch weigern, ihr die dazu erforderlichen Mittel bereitzustellen, kann der Sicherheitsrat der UNO einzelne Staaten oder eine „Koalition der Willigen“ zum Eingreifen ermächtigen. Neben einer solchen von der UNO mandatierten militärischen Intervention gibt es völkerrechtlich eine Intervention auf Einladung, bei der die legitime staatliche Autorität eine Staatengruppe um Hilfe im Kampf gegen Aufständische bittet.

Die Rede vom gerechten Krieg findet im gegenwärtigen Völkerrecht somit keinen Anhaltspunkt mehr. Dennoch wirken in den moralphilosophischen und politikwissenschaftlichen Debatten die Legitimationskriterien weiter, die im Rahmen der Theorie des gerechten Krieges entwickelt wurden. Eine endgültige Überwindung militärischer Gewaltanwendung lässt sich aber nur dadurch erreichen, dass die Staatengemeinschaft eine obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit errichtet, durch deren Anerkennung sich alle Einzelstaaten verpflichten, ihre Konflikte auf friedlichem Wege beizulegen. Dieser letzte Schritt zu einer umfassenden Sicherheitsarchitektur und Friedensordnung erscheint derzeit utopisch. Doch bedarf es in der internationalen Politik auch regulativer Ideen und langfristiger Zielsetzungen, an denen sich politisches Handelns orientieren kann.

Gerechtigkeit schafft Frieden

Von Josef König

Die zum Credo stilisierte Einsicht, dass „Gerechtigkeit Frieden schafft“, zählt zu den Grundüberzeugungen der Katholiken weltweit. Zugleich markiert dieses Credo einen zentralen und unwidersprochenen Baustein der Friedenslehre und Verkündigung der Päpste und des kirchlichen Lehramtes. Die Einsicht, dass Gerechtigkeit als ein wesentliches Werk zu einem Gelingenden eines irdischen Friedens zählt, geht auf die Dokumente des II. Vatikanischen Konzils und in Folge ihre weiteren lehramtlichen Vertiefungen zurück.

Der Friede, so heißt es im II. Vatikanischen Konzil und in den Verweisen auf biblische Quellen ist mehr als die Abwesenheit von Krieg oder das „Gleichgewicht entgegengesetzter Kräfte” (Gaudium et spes 77). Friede wird als „Werk der Gerechtigkeit” (Jesaja 32,17) und „Frucht der Liebe“ (Eph 2,14) verstanden. Es gilt, einen theologisch inspirierten Friedensbegriff mit dem eines politisch begründeten kompatibel zu machen. Neudeutsch wird dies als „anschlussfähig zu machen“ ausgedrückt, eine Aufgabe, die unter den sich laufend verändernden außen- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen ihre Gültig- und Notwendigkeit besitzt.

„Von hoher theologischer und ethisch-moralischer Warte“

Die Kirche in Deutschland dokumentierte in zwei Hirtenworten ihre jeweilige Sicht auf den Frieden in der Welt, zwischen den Staaten und Völkern und mit einem besonderen Blick auf den Dienst des Soldaten. Am 18. April 1983 veröffentlichten die deutschen Bischöfe ein Hirtenwort mit gleichlautender Überschrift: „Gerechtigkeit schafft Frieden“. Die von Helmut Kohl (CDU) zu diesem Zeitpunkt geführte Bundesregierung bezog unmittelbar nach dem Erscheinen Stellung: „Das Hirtenwort nimmt von hoher theologischer und ethisch-moralischer Warte Stellung zum zentralen Problem unserer Zeit, der Wahrung und der Sicherung des Friedens in Freiheit“, so der Beginn der Stellungnahme der Bundesregierung.

Es wird vermutet, dass diese Einordnung des Hirtenwortes u. a. auf den 1991 verstorbenen Schweizer Priester und Bonner Professor für Moraltheologie Franz Böckle zurückgeht, der vor allem während der großen friedensethischen Debatte seit dem NATO-Doppelbeschluss von 1979 maßgeblicher Berater des Bundeskanzlers war. „Von hoher theologischer und ethisch-moralischer Warte“ – wer den Politjargon kennt, der weiß, was hinter einer solchen Formulierung steckt; bösartig könnte man sie so übersetzen: „Vergiss das, es ist nichts Praktisches“. Am 27. September 2000 wurde unter der Leitidee vom „Gerechten Frieden“ wegen grundlegender und folgenreicher Veränderungen der außen- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen das Hirtenwort von 1983 fortgeschrieben, es ist seit 20 Jahren das grundlegende Dokument der deutschen Bischöfe mit Blick auf ihre friedensethische Gesamtschau und die Einordnung des Dienstes der Soldaten in dieser Perspektive.

Die Evangelischen Kirchen (EKD) schlossen sich der Idee vom katholisch vorformulierten „gerechten Frieden“ weitgehend an. Mir scheint, dass die Bereitschaft der Politik, sich auf eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Deutung der Perspektive der Kirche zur Frage eines „Gerechten Friedens“ nachgelassen hat. Anlässlich einer internationalen Abrüstungskonferenz im Vatikan „für eine atomwaffenfreie Welt und integrale Abrüstung“ im November 2017 verurteilte Papst Franziskus den Besitz von Atomwaffen sowie das fortdauernde globale Wettrüsten scharf. „Wenn man allein an die Gefahr einer versehentlichen Explosion als Folge irgendeines Fehlers oder Missverständnisses denkt, sind die Drohung mit Atomwaffen wie schon ihr Besitz mit Nachdruck zu verurteilen“, sagte er. „Ihr Besitz“ – das war eine Abkehr der bis dahin gültigen Friedenslehre der Kirche. Auch dies hatte, so hat es den Anschein, niemanden so richtig „vom Hocker gerissen“.

Wer verfolgt und reflektiert schon kirchliche Dokumente, die mit großer Akribie und Sachkompetenz erarbeitet werden, über das kirchliche Milieu hinaus? Der Heilige Vater durfte sich mit seinen Einlassungen zur nuklearen Rüstung der vorbehaltslosen Zustimmung der internationalen katholischen Friedensbewegung Pax Christi gewiss sicher sein. Aber um die geht es nicht vorrangig.

„Wir sind nicht mehr die großen Player“

Der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, lässt kaum eine Gelegenheit aus, der etablierten Politik in Deutschland das zu spiegeln, was aus Sicht der Kirche gesagt werden muss. Er tat dies sehr frühzeitig mit Blick auf die Beschaffung unbemannter bewaffneter Drohnen, die über ihre Funktion aufzuklären, hinausgehen. Ob es nachhaltige Wirkung zeigt, steht auf einem anderen Blatt. Antworten auf die nachlassende Wirkung der Kirche(n) auf Politik und Zeitgesehen gab unlängst der Präsident des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland (ZdK), Prof. Dr. Thomas Sternberg: „Wir sind nicht mehr die großen Player, die automatisch wahrgenommen werden.“ Ob dieses Eingeständnis weiterhelfen wird? Es bleibt abzuwarten, wie die etablierte Politik auf diese Selbstsicht der organisierten Katholiken reagieren wird. Sicher bin ich mir, dass der Synodale Weg über die binnen-kirchliche Selbstvergewisserung des eigenen Versagens im Skandal des sexueller Missbrauchs an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz nicht folgenlos bleiben darf. Wer jedoch auf die Zeit des Vergessens setzen wollte, der versündigt sich erneut und sorgt mit dafür, dass Auffassungen der Kirche über Gerechtigkeit, den Krieg und den Frieden in die Bedeutungslosig- und Beliebigkeit abdriften werden.

Technologie, Fähigkeiten, Ethik

Technologie, Fähigkeiten, Ethik

– eine Dreiecksbeziehung für die Streitkräfte im Zeitalter hybrider Verteidigungsstrategien

lautete der Titel des Online-Seminars der GKS in der 42. Kalenderwoche.

Referent und Impulsgeber war mit dem Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, ein veritabler Fachmann auf diesem Gebiet. Und so folgten mehr als 30 Personen der Einladung an diesem Online-Seminar teilzunehmen.

In der Gesellschaft und noch mehr in der Bundeswehr ist die zunehmende Technisierung und Automatisierung bereits strukturell angelegt – aufgrund der geringer werdenden Zahl zur Verfügung stehender Menschen und der immer höher werdenden Anforderungen ist sie notwendig, wenn wir mit den Aufgaben und ihrer Erfüllung Schritt halten wollen. Insoweit ist eine technische Weiterentwicklung ein Faktum, das nicht wegdiskutiert werden kann.

Ebenso zeigt uns die Erfahrung, dass alles, was vorstellbar ist, auch eine mögliche Zukunft darstellt und „Denkverbote“ im Bereich technischer Entwicklung keinesfalls dazu führen, dass diese Entwicklungen nicht gemacht werden.

Auf diesem Hintergrund gelte es, „die technischen Entwicklungen ethisch zu begleiten, ihre Folgen einzuordnen und ihre Verwendung aufgrund dieser ethischen Einordnung zu steuern“ formulierte Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks die Ausgangslage einer Ausführungen, „ denn technische Entwicklungen sind fast immer wertneutral, erst durch ihren Einsatz werden sie „gut“ oder „schlecht/böse“ “. So kann ein Nudelholz zur Erstellung köstlicher Kuchen verwendet werden, aber auch als Mordinstrument dienen.

Nachdem die Ausgangslage so abgesteckt war, näherten wir uns im Drei-Schritt der Ausgangsfrage, indem zuerst ein Blick auf die technischen Entwicklungen im aktuellen strategischen Umfeld geworfen wurde und damit auf Bereiche wie Drohnen, Systems of Systems, Drohnen, Vernetzung, Künstliche Intelligenz. Wo liegen Vorteile, welche Gefahren sind damit verbunden? Und wie sind diese ethisch zu bewerten?

Damit waren wir bereits mitten im zweiten Schritt angekommen. Ethik braucht ein Wertesystem, das als Bewertungsmaßstab an Sachverhalte, Folgenabschätzungen etc. an zu legen ist, um so die Entscheidung von „gut“ oder „böse“ treffen zu können. Hier bietet der christliche Glaube ein gutes Gerüst an Bewertungskriterien an, ausgehend von den 10 Geboten als Grundlage jeder christlich-ethischen Überlegung, über die Kriterien des gerechten Krieges bis hin zur Lehre vom Gerechten Frieden. Was aber bedeutet dies alles in unserer konkreten Situation gerade mit Blick auf die technischen Entwicklungen und die Streitkräfte? Zur Annäherung an eine Beantwortung dieser Frage ging es im dritten Schritt um die Folgerungen aus dem bisher gehörten. Häufig ist es so, dass die ethische Einordnung und Bewertung erst erfolgt, wenn eine technische Entwicklung bereits angewendet wird. Dann wird „plötzlich“ deutlich, dass mit dieser Anwendung Risiken verbunden sind oder großer Schaden angerichtet werden kann. Ethik ist heute häufig immer noch dazu verdammt aus der Rückschau zu bewerten. Damit wird aber die Chance verpasst, bereits ethisch steuernd in den technischen Entwicklungsprozess einzugreifen. Im Nachhinein Veränderungen zu erwirken bedarf eines immensen Kraftaufwandes und ein Erfolgt ist höchst unsicher. Notwendig wäre also die ethische Einmischung schon zu einem viel früheren Zeitpunkt, dann nämlich, wenn eine technische Entwicklung von der Industrie umgesetzt und eingesetzt und damit anwendbar gemacht wird. Hierzu bedarf es ethischer Kriterien, die konkret auf die modernen Entwicklungen bezogen sind und es bedarf eines Miteinanders von Fachleuten aus Entwicklung, Industrie, Anwendung und Ethik, die gemeinsam auf ganz konkrete Technikanwendungen, z.B. in Waffensystemen, schauen, um bereits in der Umsetzungsfrage für ethische Fragen und Problemstellungen Lösungen zu suchen.

Die Entwicklung solcher ethischen Kriterien geht uns alle an, da die Folgen uns alle betreffen. Es bedarf also darüber hinaus eines gesamtgesellschaftlichen Dialogs hierüber. Aber: Die technische Entwicklung macht nicht Halt. Notwendig ist deshalb, dass dieser Dialog auch Ergebnisse bringt, die dann angewendet werden können.

Regina Bomke

Die Ächtung der Atomwaffen als Beginn nuklearer Abrüstung

Stellungnahme des GKS-Sachausschusses Sicherheit und Frieden zum Positionspapier von Justitia et Pax

Für die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) ist das Positionspapier der Deutschen Kommission Justitia et Pax zur „Ächtung der Atomwaffen als Beginn nuklearer Abrüstung“ vom Juli 2019 ein wichtiger Beitrag zur sicherheitspolitischen Diskussion.

Die GKS weiß sich mit Justitia et Pax in dem Ziel einig, auf dem Weg zu einer friedlichen Welt Nuklearwaffen abzuschaffen. In gleicher Weise fordern auch wir, in der jetzigen instabilen Lage und nach Kündigung des INF-Vertrages neue Verhandlungen zu einer nuklearen Abrüstung zu initiieren und die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern.

Mit Justitia et Pax stimmen wir in der Bewertung überein, dass ohne Vertrauen keine Abrüstung zu erreichen ist.

Die GKS sieht aber keine Veranlassung, die 1983 in der Erklärung der deutschen Bischöfe „Gerechtigkeit schafft Friede“ vertretene und 17 Jahre später in „Gerechter Friede“ bestätigte Auffassung als obsolet zu betrachten, nach der die Strategie der nuklearen Abschreckung nur befristet und ethisch nur zusammen mit der Pflicht tolerierbar sei, mit allen Anstrengungen nach Alternativen zur Androhung zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu suchen.

Bei einer nüchternen Beurteilung der sicherheitspolitischen Lage ist festzustellen, dass in den vergangenen Jahren zunehmend Misstrauen und nicht Vertrauen in den internationalen Beziehungen zugenommen hat; siehe die russische Annexion der Krim und die Intervention in der östlichen Ukraine oder die nukleare Bedrohung durch Nordkorea.

Das größte Risiko für Deutschland in einer konventionellen Bedrohungslage ist die Abkopplung von den USA. Deutschlands, Europas, Japans und Südkoreas Sicherheit hängen von den USA und ihrer nuklearen Abschreckungsfähigkeit ab. Mit einer rein konventionellen Rüstung und mit nationalen Antworten wäre dieses Maß an Sicherheit nicht zu erreichen, vor allem vor dem Hintergrund der hybriden und asymmetrischen Bedrohung in unserer modernen Zeit. Vielmehr würde durch eine einseitig vollständige nukleare Abrüstung die internationale Lage noch instabiler und bewaffnete Konflikte dadurch wahrscheinlicher werden.

Die GKS ist der Auffassung, dass eine Ächtung der Nuklearwaffen derzeit nicht geboten ist

Folglich kann eine totale atomare Abrüstung nur Ergebnis einer politischen Entspannung sein und nicht an ihrem Anfang stehen. Vielmehr könnte sich angesichts der Tatsache, dass das nukleare Wissen in der Welt ist, eine solche sogar als Willkürhandeln begünstigend und damit ethisch falsch erweisen.

Die GKS ist daher der Auffassung, dass die bedingte Tolerierung der nuklearen Abschreckung mangels überzeugend die Wahrscheinlichkeit bewaffneter Konflikte reduzierender Alternativen weiterhin angemessen und eine Ächtung der Nuklearwaffen derzeit nicht geboten ist.

Eine Welt ohne Nuklearwaffen ist vorerst nicht zu erreichen. Dennoch ist dieses Ziel entschlossen im Auge zu behalten und die Energie darauf zu konzentrieren, durch Verhandlungen, vertrauensbildende Maßnahmen wie Rüstungskontrolle und der Verlängerung bestehender Verträge (z. B. „NEW START“) sowie konkrete Abrüstungsschritte in Einzelbereichen zu erzielen, um nicht in die Falle eines neuen Rüstungswettlaufes unbekannten Ausmaßes zu geraten.

Bis zum Erreichen einer nuklearfreien Welt sollte in dem Bereich nuklearer Sicherheit tätigen Menschen und Staaten nicht die moralische Integrität abgesprochen, sondern sie in ihren differenziert-anspruchsvollen Bemühungen unterstützt werden, den Frieden in der Welt zu erhalten und zu stärken.

Erläuterungen zum Positionspapier von „Justitia et Pax“

Die nukleare (Ab-)Rüstung markiert einen zentralen Bestandteil der friedensethischen Debatten des 20. und 21. Jahrhunderts. Gerade in Deutschland war die Furcht vor der immensen Zerstörungskraft nuklearer Waffen stets präsent, weil das geteilte Deutschland ein potenzielles Einsatzgebiet während des Kalten Krieges war. Doch die Fragen um die Notwendigkeit solcher Waffensysteme sowie deren ethische und rechtliche Beurteilung bewegen nicht nur die Menschen in Deutschland, sondern weltweit.

Wiederholt hat sich daher die katholische Kirche der nuklearen Bedrohung zugewandt. So betonen die deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenwort „Gerechter Friede“ aus dem Jahr 2000 die damalige friedenstheologische Position, „dass die Strategie der nuklearen Abschreckung nur befristet und verbunden mit der Pflicht, mit allen Anstrengungen nach Alternativen zur Androhung von Massenvernichtungswaffen zu suchen, ethisch toleriert werden könne“. (Gerechter Friede 2)

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen und neuerer päpstlicher Äußerungen hat die Deutsche Kommission „Justitia et Pax“ diese Position einer kritischen Überprüfung unterzogen. Sie kommt zu dem Schluss, dass die bedingte Zustimmung zum Besitz von Atomwaffen ethisch nicht mehr zu rechtfertigen sei. Der Einsatz für eine friedliche Welt verlangt viel mehr eine internationale Ächtung von Atomwaffen und eine gemeinsame Abrüstung.