Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)

Von Christoph Scholz und Joachim Heinz (KNA)

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) ist das höchste repräsentative Gremium des deutschen Laien-Katholizismus. Es vertritt die katholischen Laien bei der gesellschaftlichen Meinungsbildung und ist das von der Bischofskonferenz anerkannte Organ zur Koordinierung des Laienengagements in der Kirche. Allerdings melden sich immer wieder auch einige katholische Laien und Vereinigungen zu Wort, die das ZdK nicht als ihre Vertretung verstehen.

Das ZdK ging aus dem 1868 gebildeten Zentralkomitee zur Vorbereitung der Deutschen Katholikentage hervor und ist auch heute für Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen sowie - auf katholischer Seite - für den Ökumenischen Kirchentag verantwortlich.

Das Generalsekretariat des ZdK sitzt in Bonn, wird aber Anfang kommenden Jahres nach Berlin umziehen.

Organe des ZdK sind außer der Vollversammlung der Präsident, das Präsidium und der Hauptausschuss. Für Sachbereiche gibt es Sprecher.

Der halbjährlich tagenden Vollversammlung gehören rund 230 Mitglieder an. 97 Mitglieder repräsentieren katholische Organisationen, Verbände und geistliche Gemeinschaften, derzeit 84 Mitglieder kommen aus den Diözesanräten.

Zudem können alle vier Jahre von der Vollversammlung bis zu 45 Personen des öffentlichen Lebens ins ZdK gewählt werden.

Katholikenkomitee beginnt Ära in Berlin mit neuer Präsidentin

Von Christoph Scholz und Joachim Heinz (KNA)

Die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, hat sich offen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gezeigt. „Ich finde, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir fragen müssen, ob es noch verhältnismäßig ist, die Freiheit zur Nichtimpfung aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite in Kauf zu nehmen, dass täglich immer mehr Menschen sterben“, sagte Stetter-Karp in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin. Grundsätzlich gelte es, in der Corona-Krise die Balance zwischen Freiheit und Selbstbestimmung einerseits sowie Solidarität und Verantwortung andererseits neu auszutarieren, fügte sie hinzu.

Auf die Frage, ob sie die Einschätzung teile, dass die Kirchen in der Corona-Zeit zu wenig präsent waren, antwortete Stetter-Karp, sie bedauere, „dass wir uns in den zurückliegenden Monaten nicht immer angemessen um die Menschen kümmern konnten“.

Stetter-Karp ist Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes und eine der Moderatorinnen des katholischen Reformprojekts Synodaler Weg. Seit dem Vorjahr ist sie auch Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge.

Die neue Präsidentin betonte, mit dem im Januar anstehenden Umzug nach Berlin wolle das ZdK in der Hauptstadt auch politisch präsenter sein. Innerkirchlich will sie nach eigenen Worten leidenschaftlich für Reformen kämpfen. Der synodale Prozess sei unverzichtbar, um den 50-jährigen Reformstau zu lösen. Sie stehe für eine diakonische Kirche, die Anerkennung der Menschenrechte und die Anerkennung von Vielfalt. Allerdings setze einem die Kirche in manchen Moment gehörig zu mit ihrer männerbündischen Beharrlichkeit, um nicht Starrsinn und Machverliebtheit sagen zu müssen, so die ZdK-Präsidentin. Gesellschaftspolitisch mahnte Stetter-Karp das Laiengremium: Die binnenkirchliche Debatte darf uns nicht aufsaugen. Die Katholiken könnten es sich nicht leisten, sich weiter ins Abseits zu spielen.

So rief das ZdK auch zu einem humaneren Umgang mit Flüchtlingen und Migranten auf und bekräftigte die Istanbul-Konvention, die Gewalt gegen Frauen bekämpft. Das ZdK bekundete seinen Willen, bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirchen mit Betroffenen zusammenarbeiten.

Meldungen aus Kirche und Welt

Staatsminister: Einsatz für Ausreise aus Afghanistan dauert an Berlin

KNA

Deutschland will nach den Worten des Staatsministers im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), weiterhin für die Ausreise bestimmter Gruppen aus Afghanistan sorgen. „Unabhängig von der Humanitären Hilfe setzt sich Deutschland weiter für die Möglichkeit der sicheren und ungehinderten Ausreise von Menschen ein, für die Deutschland eine besondere Verantwortung trägt sowie für die Einhaltung von Menschen- und insbesondere Frauenrechten und der inklusiven Ausgestaltung des politischen und gesellschaftlichen Prozesses in Afghanistan“, erklärte Annen am Sonntag in Berlin. In dem Land spielten die Vereinten Nationen eine herausragende Rolle.

„Seit der Machtübernahme durch die Taliban hat sich die humanitäre Lage der Menschen in Afghanistan drastisch verschärft“, betonte Annen. Knapp 23 Millionen Menschen seien akut von Hunger bedroht. Mehr als zehn Millionen Afghaninnen und Afghanen befänden sich innerhalb des Landes auf der Flucht oder seien in Nachbarländer geflohen. Deutschland habe daher zusätzlich 600 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Annen äußerte sich anlässlich seiner am Sonntag beginnenden Reise in die USA. Unter anderem ist in New York nach Angaben des Auswärtigen Amtes ein Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres geplant. Bei den Vereinten Nationen werde Afghanistan im Mittelpunkt des Austausches stehen, hieß es.

Anfang November hatte die „Welt“ berichtet, dass nach dem Abzug der Nato-Streitkräfte aus Afghanistan etwa 1.000 Ortskräfte mit ihren Kernfamilien nach Deutschland gebracht worden seien. Insgesamt handle es sich um rund 5.000 Personen. Demnach warteten zu dem Zeitpunkt noch rund 600 Ortskräfte mit etwa 2.400 Angehörigen in Afghanistan oder in der Region auf eine Ausreise. Sie müssten aufgrund der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr schwere Repressionen durch das Taliban-Regime befürchten und auch um ihr Leben bangen.

Meldungen aus Kirche und Welt

Bischöfe sehen EU als Vorbild für Frieden und Demokratie

KNA

Die Europäische Union kann nach Einschätzung der katholischen deutschen Bischöfe ein Vorbild für Friedens- und Demokratieprozesse in der ganze Welt sein. Das erklärte der Vorsitzende der Bischöflichen Arbeitsgruppe Europa, Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck, am Montag in Bonn.

Er äußerte sich zur Veröffentlichung des Expertenpapiers „Europa ist es wert“ durch die Deutsche Bischofskonferenz. Die Kirche sei bereit, als Brückenbauerin und Mediatorin im gesellschaftlichen europäischen Diskurs mitzuwirken. Der schon länger vorbereitete Text komme zur rechten Zeit, so Overbeck. Er solle an die Grundfesten der europäischen Integration erinnern: Neben der Würde jeder menschlichen Person zählten dazu Solidarität, Subsidiarität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Um als Vorbild zu wirken, müsse die EU ihren Werten und Prinzipien glaubhaft treu bleiben, mahnte der Bischof: „Deshalb ist uns der Einsatz für Europa jede Mühe wert.“ In dem Papier wird die Demokratie als Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Partizipation fest mit dem Rechtsstaat verknüpft. Die Schöpfungsverantwortung wird als Konstante für ein gutes Leben aller beschrieben, einschließlich nachfolgender Generationen. Ein weiteres Thema ist die Digitalität, die als fortwährend gestaltungsbedürftiges Merkmal moderner Gesellschaft aufgefasst wird. Sie brauche Leitlinien, die mittels des christlichen Menschenbildes konkretisiert werden. Fragen von Flucht und Asyl thematisiert die Publikation unter Betonung der Würde des Menschen und der Solidarität.

Meldungen aus Kirche und Welt

Landminen-Monitor 2021: Zahl der Opfer um 21 Prozent gestiegen

KNA

Bild: handicap international

Bild: handicap international

Menschenrechtler registrieren das sechste Jahr in Folge eine außergewöhnlich hohe Zahl von Opfern durch Landminen, explosive Kriegsreste und selbstgebaute Minen. Für 2020 verzeichnet der Landminen-Monitor 7.073 Opfer; dies sei ein Anstieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Verein Handicap International (HI) und die Internationale Kampagne für ein Landminenverbot (ICBL) am Mittwoch in München und Genf mitteilten.

80 Prozent der Opfer seien Zivilisten. Die meisten der getöteten oder verletzten Menschen seien in Syrien und Afghanistan erfasst worden. Insgesamt habe es Minenopfer in 50 Ländern gegeben.

Die Anti-Landminen-Kampagne, die für den Kampf gegen Landminen 1997 den Friedensnobelpreis erhielt, forderte die internationale Staatengemeinschaft zu mehr Engagement auf. Anlässlich der jährlichen Konferenz zum Minenverbotsvertrag vom 15. bis 19. November in Den Haag müsse das humanitäre Völkerrecht durchgesetzt und der Druck auf Konfliktparteien erhöht werden, um den Einsatz dieser grausamen Waffen zu beenden. HI verwies außerdem darauf, dass die Corona-Pandemie Entminungsaktionen, Risikoaufklärung und die Behandlung von Minenopfern stark eingeschränkt habe. Die Leiterin der politischen Abteilung von HI Deutschland, Eva Maria Fischer, zeigte sich besorgt über die Entwicklung der Opferzahlen. Dies ist vor allem auf die aktuellen Konflikte und den intensiven Einsatz von improvisierten Minen zurückzuführen. Die Folge sei, dass viele Gebiete neu verseucht worden und langwierige komplexe Räumungsmaßnahmen erforderlich seien. Der Landminen-Report bestätigt laut Fischer Einsätze von Landminen durch Regierungstruppen in Myanmar zwischen Mitte 2020 und Oktober 2021. Im gleichen Zeitraum sei darüber hinaus in mindestens sechs Ländern der Einsatz von Landminen durch nichtstaatliche bewaffnete Gruppen festgestellt worden: in Afghanistan, Kolumbien, Indien, Myanmar, Nigeria und Pakistan.

Link zum Bericht:

https://handicap-international.de/sn_uploads/de/Pressefotos/Landmine_Monitor_2021_-_Web-komprimiert.pdf

Der Tod des heiligen Martin - ein langer ruhiger Fluss

Ein Sommer mitten im November Der Sommer treibt ja die seltsamsten Blüten. Doch der Herbst und die katholische Heiligenverehrung auch - wie Sankt Martin einst am Gestade der schönen Loire bewies.

Von Alexander Brüggemann (KNA)

Normalerweise wird zur Verehrung eines Heiligen sein Todestag ausgewählt. Bei Sankt Martin liegt die Sache anders: Er starb am 8. November 397, müde und 81-jährig, während eines Pfarreibesuchs im kleinen Örtchen Candes am Loire-Ufer. Sein Fest- und Namenstag ist jedoch der 11. November. Zwei der mächtigsten Bischöfe seiner Zeit, Severin von Köln und Ambrosius von Mailand, sollen an Martins Tod gleichsam direkten Anteil genommen haben: Der eine hörte buchstäblich die Engel im Himmel singen; der andere schlief mitten in der Messe ein und ärgerte sich, von den Gläubigen geweckt, dass er so nicht weiter an Martins Beisetzung habe teilnehmen können. Beide merkten sich aber Tag und Stunde und erfuhren später von der Echtheit ihrer Visionen: Der heilige Martin war tot. Im Örtchen Candes - heute Candes-Saint-Martin - hatten unterdessen die Bürger von Tours auf die Herausgabe ihres Bischofs gedrängt. Doch auch dort wollte man den heiligen Mann besitzen. Am Ende entführten die Tourains ihn bei Nacht und treidelten ihn vorsichtig den Fluss hinunter. Und überall am Ufer sprossen plötzlich weiße Blüten: der „Sommer des heiligen Martin“ mitten im November! Die Rückführung des Leichnams von Candes über Langeais bis nach Tours, gut 50 Kilometer, dauerte drei Tage. Dann erst fand in Tours die Beisetzung statt.

St. Martin

St. Martin

Figurengruppe Kerpen

Die Tage zwischen dem 8. und dem 11. November werden auch heute wieder in einigen Ortschaften am landschaftlich sehr reizvollen „Weg des Martinssommers“ von Chinon über Candes und Langeais auf 114 Kilometern bis nach Tours festlich begangen.

In La Chapelle-sur-Loire beispielsweise wird am 9. November symbolisch der halbe Mantel des heiligen Martin in Empfang genommen; es gibt ein gemeinsames Mahl, die „partage“, im Gemeindesaal. Und am Ufer der Loire feiert man den „Sommer des heiligen Martin“ - in Gestalt eines prächtigen Feuerwerks. Das war lange Zeit nicht so. Das einst reiche Martinsbrauchtum in Frankreich geriet mit dem Niedergang des mittelalterlichen Pilgerwesens gänzlich in Vergessenheit - von einigen Ausnahmen abgesehen, etwa in Toulouse, in Angers, im Elsass und in Lothringen. Einen weiteren Grund für das Vergessen kann man in der Krypta der Martinsbasilika in Tours entdecken, ganz nahe beim Grab des Heiligen. Dort ließ der Oberkommandierende der Westalliierten, Marschall Ferdinand Foch, eine Danktafel für den Sieg im Ersten Weltkrieg anbringen. Sie trägt das Datum der Unterzeichnung des Waffenstillstands: den 11. November 1918 - Martinstag. Experten schließen nicht aus, dass der tief katholische Südfranzose Foch den Tag der deutschen Kapitulation ganz bewusst auf Martini legte - hatte er doch wenige Wochen zuvor noch in einer Martinskirche dafür gebetet. Bewusst oder unbewusst - für das Bewusstsein um den Martinstag war es ein Bärendienst. Denn bis zum Tod der letzten Weltkriegsveteranen vor einigen Jahren war der 11. November in Frankreich fortan der „Tag des Waffenstillstands“. „Es wäre schön, wenn eine Frucht der gewachsenen deutsch-französischen Freundschaft ein Rückimport des Martinsbrauchtums etwa aus dem Rheinland würde“, meint Antoine Selosse vom Europäischen Kulturzentrum Saint Martin de Tours. Es versucht seinen Teil dazu beizutragen: mit geführten Radtouren am Martinstag, mit Fackelbasteln und Umzug, gemeinsamem Kochen - und gemeinschaftlich geteiltem Essen.

Bisher mehr als 1.000 Ortskräfte aus Afghanistan evakuiert

Berlin (KNA)

Nach dem Abzug der Nato-Streitkräfte aus Afghanistan sind etwa 1.000 Ortskräfte mit ihren Kernfamilien nach Deutschland gebracht worden. Insgesamt handle es sich um rund 5.000 Personen. Demnach warteten noch circa 600 Ortskräfte mit etwa 2.400 Angehörigen in Afghanistan oder in der Region auf eine Ausreise. Sie müssten aufgrund der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr schwere Repressionen durch das Taliban-Regime befürchten und auch um ihr Leben bangen.

„Wir suchen derzeit intensiv nach Wegen, wie für die zu einer Aufnahme berechtigten Ortskräfte der Bundeswehr eine Einreise nach Deutschland ermöglicht werden kann. Auf politischer Ebene laufen dazu intensive Verhandlungen und Abstimmungen“, erklärte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr.

Anerkannte Ortskräfte und ihre Kernfamilien erhielten eine sogenannte „Aufnahmezusage“ durch das Bundesinnenministerium, hieß es. Dann stehe ihnen ein Aufenthaltstitel zu. Sie blieben zunächst afghanische Staatsbürger, die sich legal und unbegrenzt in Deutschland aufhalten dürfen, so der Bundeswehr-Sprecher. Sie seien keine Flüchtlinge oder Asylbewerber. Sie dürften auch arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren.

Der 9. November - Schicksalstag der Deutschen

Der 9. November - Schicksalstag der Deutschen

Novemberrevolution, Hitlerputsch, Novemberpogrome und Mauerfall: Der 9. November wird als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Doch es gibt noch mehr zu gedenken.

Von Christoph Arens (KNA)

Er ist der wohl deutscheste aller Tage des Jahres. Wenn die Deutschen am 9. November auf ihre Geschichte zurückblicken, schauen sie auf absolute Tiefpunkte, aber auch auf Sternstunden. Der 9. November ist, wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2018 im Bundestag formulierte, ein Tag der Widersprüche, ein heller und ein dunkler Tag, ein Tag, der uns das abverlangt, was für immer zum Blick auf die deutsche Vergangenheit gehören wird: die Ambivalenz der Erinnerung.

Der 9. November - ein Schicksalstag, an dem sich deutsche Geschichte verdichtet und in ihren Widersprüchen deutlich wird: Da ist der Fall der Mauer 1989. Endlich mal eine geglückte und friedliche Revolution - der glücklichste 9. November in der Geschichte der Deutschen.

Weil die DDR-Bürger an diesem Tag letztlich den Weg zur Wiedervereinigung frei machten, war dieser Gedenktag zeitweilig sogar als Nationalfeiertag des vereinigten Deutschland in der Diskussion. Doch ein uneingeschränkt freudiger Gedenktag hätte daraus nie werden können. Denn am 9. November fiel nicht nur die Mauer.

Der Tag markiert auch eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte, den Absturz eines kulturell vermeintlich hoch stehenden Landes in die Barbarei: Am Abend des 9. November 1938 vollzog sich in Deutschland der bis dahin größte Judenpogrom der Neuzeit in Mitteleuropa. Mehr als 1.300 Menschen starben; mehr als 1.400 Synagogen und Beträume im gesamten Deutschen Reich wurden verwüstet und etwa 7.500 Geschäfte geplündert. Über 30.000 männliche Juden wurden in Konzentrationslager gebracht. Ein Zivilisationsbruch: Von den Novemberpogromen, der sogenannten Reichskristallnacht, führte der Weg nach Auschwitz, Treblinka und Buchenwald.

Überlagert wird die Erinnerung daran aber auch von einem anderen Moment der deutschen Geschichte: der Novemberrevolution, dem Ende der Monarchie und der Ausrufung der Republik in Berlin am 9. November 1918. Dieser Tag, an dem der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann vom Berliner Reichstagsgebäude aus die Republik ausrief, gilt als die Geburtsstunde der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Am 9. November 1923 brach der sogenannte Hitlerputsch gegen die demokratische Reichsregierung in München kläglich zusammen.

Ebenfalls am Vorabend des 9. November, diesmal 1939, scheiterte auch der geplante Bombenanschlag des Handwerkers Georg Elser auf Hitler. Er hätte womöglich den Zweiten Weltkrieg noch verhindern können.

Weithin verschwunden aus der Gedenkkultur ist der 9. November 1848. Die standrechtliche Hinrichtung des republikanischen Parlamentsabgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung, Robert Blum, nach dem Oktoberaufstand in Wien bedeutete eine offene Kampfansage der Vertreter der Monarchie gegen das aus der bürgerlichen Märzrevolution hervorgegangene erste demokratisch gewählte gesamtdeutsche Parlament. Die Hinrichtung Blums markierte einen entscheidenden Wendepunkt: den Anfang vom Ende dieser Revolution.

Pro und Contra zu bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr - Töten mit dem Joystick?

Erhält die Bundeswehr bewaffnete Drohnen? Die neue Bundesregierung muss das entscheiden. Die Debatte verläuft emotional: Die einen erhoffen sich mehr Sicherheit für Soldaten, die anderen befürchten kalte Killermaschinen.

Von Christoph Arens (KNA)

Bildquelle: Shutterstock

Bildquelle: Shutterstock

Seit Jahren diskutiert die deutsche Politik über den Einsatz von bewaffneten Drohnen bei der Bundeswehr. Ein mögliches Streitthema auch für die derzeit stattfindenden Koalitionsverhandlungen. Jetzt haben sich auch Amnesty International, Friedensaktivisten und KI-Experten in die Debatte eingeschaltet - mit einer Warnung vor autonomer Kriegsführung durch Roboter ohne menschliche Entscheidungen. Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) nennt zentrale Argumente der Debatte.

Seit wann diskutiert die deutsche Politik das Thema?

Die SPD hat in den Koalitionsverträgen von 2013 und 2018 durchgesetzt, dass eine ausführliche völkerrechtliche, verfassungsrechtliche und ethische Prüfung der neuen Waffensysteme stattfinden muss, bevor der Bundestag über eine Bewaffnung abstimmen darf. 2020 gab es eine Reihe von Debatten, Vorträgen und eine öffentliche Anhörung im Verteidigungsausschuss. Während die Union für die Anschaffung solcher Waffen war, zeigte sich die SPD gespalten. Die SPD-Parteiführung, inklusive Kanzlerkandidat Olaf Scholz, legte das Thema auf Eis. Zur Begründung hieß es, es gebe in der Gesellschaft noch Gesprächsbedarf zu völkerrechtlichen, verfassungsrechtlichen und ethischen Fragen. Wie ist der aktuelle Stand? Jetzt kann sich die SPD nicht mehr hinter der Union verstecken. Die FDP ist für die Drohnen, und die Grünen haben ihr kategorisches Nein im Juni auf dem Bundesparteitag aufgeweicht. Bei den Sozialdemokraten bröckelt der Widerstand: Die Fachpolitiker sind sich einig: Wer es ernst meint mit der besseren Ausstattung der Truppe, kommt um die Drohnen nicht herum.

Auch die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) erklärte, bewaffnete Drohnen seien für die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten sehr wichtig. Ein Papier einer SPD-internen Projektgruppe empfiehlt, die Bewaffnung könne in Erwägung gezogen werden - wenn strenge Auflagen erfüllt werden. Dieses Papier hat der Parteivorstand zustimmend zur Kenntnis genommen und online gestellt. Bedingung ist unter anderem, dass die Steuerung der unbemannten Luftfahrzeuge zwingend im Einsatzland selbst erfolgen muss, also nicht von einem Container in Deutschland aus. Auch will die Partei eine mögliche Bewaffnung in umfassende Abrüstungsanstrengungen einbetten. Autonome Waffensysteme, bei denen nicht mehr der Mensch über Leben und Tod entscheidet, sollen zugleich verurteilt werden.

Am Wochenende haben sich auch Amnesty International sowie - in einer ganzseitigen Zeitungsanzeige - renommierte KI-Experten zum Thema geäußert. Was sind ihre Argumente? Sie befürchten, dass die Entwicklung und Verbreitung von modernen bewaffneten Drohnen einen globalen Rüstungswettlauf und einen Trend zu autonomer Kriegsführung auslösen.

Amnesty erklärte, Maschinen unkontrolliert über Leben und Tod entscheiden zu lassen, sei ein Angriff auf die Menschenwürde und werde zu verheerenden Verstößen gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht führen.

Verfügt die Bundeswehr nicht jetzt schon über Drohnen?

Bisher setzt die Bundeswehr unbewaffnete Drohnen zur Aufklärung und Informationsbeschaffung ein, erstmals im Kosovokrieg 1998/99. Seit den 1990er Jahren entwickelten die USA aber auch Drohnen, die nicht nur Kameras, sondern auch Waffensysteme tragen können. Mittlerweile werden solche Waffensysteme in vielen Armeen angeschafft - was auch als Argument für eine Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen verwendet wird.

Welche Entscheidungen stehen an?

Im Juli 2020 hat das Bundesverteidigungsministerium die Anschaffung bewaffneter Drohnen auch für die Bundeswehr empfohlen - unter der Voraussetzung eines Bundestagsbeschlusses. Beobachter rechnen damit, dass die von Israel geleasten Heron TP-Drohnen innerhalb von zwei Jahren bewaffnet und einsatzfähig sein könnten. Zudem entwickeln Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien eine gemeinsame Eurodrohne, die frühestens 2024 serienreif sein und ab 2027 ausgeliefert werden soll.

Warum haben die Drohnen einen solch schlechten Ruf?

Das dürfte auch daran liegen, dass die USA mit ihrer Hilfe seit vielen Jahren Jagd auf Terroristen machen, zum Beispiel im unzugänglichen Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan. Dieser „War on Terror“ mit extralegalen Tötungen ist völkerrechtlich sehr umstritten. Politiker und Ethiker aller Parteien in Deutschland betonen, dass sie die Praxis ablehnen.

Was spricht für solche Waffensysteme?

Befürworter verweisen darauf, dass bewaffnete Drohnen das Leben deutscher Soldaten retten könnten. Wenn etwa eine Patrouille in Afghanistan in einen Hinterhalt gerate, könne eine bewaffnete Drohne den Soldaten schneller zu Hilfe kommen als etwa ein Flugzeug oder ein Kampfhubschrauber. Darüber hinaus argumentieren Befürworter, dass bewaffnete Drohnen präziser seien als herkömmliche Waffensysteme. Auch durch die geringere Sprengkraft der Bewaffnung würden zivile Opfer vermieden. Aus ihrer Sicht ist der Einsatz solcher Waffensysteme gerechtfertigt, wenn es klare Regeln und militärische Vorgaben gibt. Auch andere Waffensysteme könnten missbraucht werden, geben sie zudem zu bedenken. Mit Blick auf die mögliche große räumliche Distanz zwischen Drohnenpilot und militärischem Einsatzort der Waffe verweisen Befürworter darauf, dass diese Distanz auch bei Artillerie, Raketen oder Kampffl¬ugzeugen bestehen kann.

Was sagen die Gegner?

Sie argumentieren, dass die Hemmschwelle für den Einsatz tödlicher Gewalt geringer ist, weil die Soldaten, die die Waffen steuern, teilweise mehrere Hundert Kilometer entfernt vom Einsatzort sind („Schreibtischkämpfer“) und eine Art „Playstation-Mentalität“ entwickeln könnten.

Auch die geringeren Kosten für militärische Operationen durch vergleichsweise günstige Drohneneinsätze sowie das geringere Risiko für die eigenen Soldaten könnten dazu führen, dass die Schwelle zur militärischen Gewaltanwendung grundsätzlich herabgesetzt wird.

Befürchtet wird außerdem eine weitere räumliche Entgrenzung des Krieges und die fehlende Möglichkeit, zwischen Zivilisten und Kombattanten zu unterscheiden: Bewaffnete Drohnen verführten dazu, fliehende Angreifer - beispielsweise in einem Bürgerkrieg - jenseits des Schlachtfelds zu verfolgen, obwohl sie keine Kombattanten mehr seien.

Wie ist die Position der Kirchen?

Die Positionen sind sehr unterschiedlich.

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) etwa hat sich 2019 klar für bewaffnete Drohnen ausgesprochen. Aus militärischer Sicht bietet der Einsatz bewaffneter Drohnen Möglichkeiten nicht nur zum Schutz unserer Soldaten, sondern auch zur Gewaltminimierung, zur Vermeidung von Verlusten an Menschenleben und zur präziseren Erfüllung von Aufträgen, heißt es.

Abwägend äußerte sich 2019 der katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck. Er sieht auch angesichts der weltweiten Nutzung solcher Drohnen keine Möglichkeit, sie komplett zu verbieten. Entscheidend sei, wie diese Waffen von wem bedient werden, und unter welchen Kriterien des Gewissens. Notwendig seien also hohe ethische Standards für den Einsatz, klare Verantwortlichkeiten und Kontrolle sowie der Wille, möglichst wenig Unheil anzurichten.

Aufarbeitung von Afghanistan-Einsatz gefordert

Von Paula Konersmann (KNA)

Der Ruf nach einer Aufarbeitung des Einsatzes in Afghanistan wird lauter. „Es braucht jetzt eine Reflexion, damit so etwas nicht mehr passieren kann“, sagte der katholische deutsche Militärbi-schof Franz-Josef Overbeck am Samstag dem Portal katholisch.de .

Auf die Frage, was bei der Debatte über den 20 Jahre währenden Einsatz berücksichtigt werden müsse, antwortete der Militärbischof: Erstens: Wenn man etwas anfängt, soll man an das Ende denken - das muss sehr viel klarer politisch und militärisch bedacht werden. Zweitens gelte es zu versuchen, mit möglichst wenig Waffengewalt Interventionen auf den Weg zu bringen.

Die evangelische Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) forderte eine kritische, ehr-lich und möglichst unabhängige Bilanz vom Deutschen Bundestag. Dies solle in einer kritischen Ge-denkkultur münden, erklärte die Friedensinitiative bei ihrer Mitgliederversammlung in Wetzlar. Deutschland solle künftig Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen und Abschiebungen in das Land vorerst aussetzen. Darüber hinaus müssten die internationalen Kampfeinsätze der Bundeswehr beendet werden.

Ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr forderte auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen. In den betreffenden Regionen brauche es mehr Investitionen in Bildung und Ge-sundheit, statt weiterhin sinnlos Milliarden Euro in Militär-Abenteuern zu verpulvern, erklärte sie in Berlin.

Flüchtlingshelfer riefen unterdessen zu Spenden für Afghanistan auf. „Für die Finanzierung des lebensrettenden Einsatzes der UNO-Flüchtlingshilfe sind rund 410 Millionen US-Dollar nötig“, sagte der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Bislang seien erst 42 Prozent des finanziellen Bedarfs gedeckt. Es gehe nicht nur um die akute Nothilfe, sondern auch um die Fortsetzung bestehender Projekte für Mädchen oder im Bereich Bildung. Die Arbeit dort ist notwendig.

Bischof Overbeck führte weiter aus, er hoffe auf Gesprächskanäle zu den Taliban. Die Islamisten hätten daran möglicherweise selbst ein Interesse - selbst wenn es aus der Not heraus ist, der Kom-plexität der Lage gerecht zu werden, nämlich Menschen zu sättigen, für Ordnung und eine Infra-struktur zu sorgen. Für Hilfsorganisationen sei die Lage schwierig, räumte der Bischof von Essen ein. Er habe jedoch in den vergangenen zehn Jahren bei seinen Besuchen im Afghanistan immer sehr seriöse muslimische Autoritäten getroffen. „Ich hoffe, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir sol-che Wege einfach immer weiter beschreiten - manchmal auch wider alle Hoffnung und wider alle sichtbaren Zeichen, die von der anderen Seite kommen. Die Staatengemeinschaft dürfe das Land nicht aufgeben, mahnte Overbeck. Eine sichtlich auf eine Hungerkatastrophe zusteuernde Gesell-schaft brauche Hilfe. Gleichzeitig muss auch weiterhin alles getan werden, was notwendig ist, um den Kräften zu helfen, die aufgrund ihrer Nähe zu den Bündnistruppen von Verfolgung und Tod bedroht sind. Schließlich gelte es, weiterhin eine öffentliche Stimme dafür zu erheben, dass alle Religionen dem Frieden dienen sollen.

Wahlnachlese - Gemischte Wahlreaktionen von Religionsvertretern und Verbänden Berlin

Wahlnachlese - Gemischte Wahlreaktionen von Religionsvertretern und Verbänden Berlin

KNA

Religionsvertreter und kirchliche Verbände haben mit gemischten Gefühlen auf die Wahlergebnis-se vom Sonntag reagiert. Der Leiter des Katholischen Büros bei der Bundesregierung, Karl Jüsten, zeigte sich zuversichtlich, auch mit den neuen Abgeordneten im Bundestag konstruktiv zusammen-arbeiten zu können. Dass Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verloren habe, sei natürlich auch insofern schmerzhaft, weil er sich ganz klar in der katholischen Kirche verwurzelt habe, sagte Jüsten am Montag dem Internetportal domradio.de. Allerdings habe die Kirchenbindung der Wähler ext-rem abgenommen. Gleichwohl müsse man auch sagen, dass junge Christen und viele auch im eher linken Spektrum in der Kirche angesiedelte Christen sehr stark zu den Grünen neigten. Zuvor hatte Jüsten bereits seine Zuversicht geäußert, dass es eine stabile Koalition geben werde. Mit Verände-rungen im Verhältnis von Staat und Kirche rechne er nicht, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Mit Blick auf den Lebensschutz könne es bei einer möglichen Koalition ohne die Union zu Veränderungen beim Werbeverbot für Abtreibungen kommen. Positiv bewertete Jüsten, dass die AfD an Stimmen verloren habe.

Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck würdigte die hohe Wahlbeteiligung. Das sei ein positives, reifes Zeichen der Demokratie, sagte er domradio.de. Im Hinblick auf die abnehmende Bindung an große Parteien und Kirchen meinte er, es gehe um Inhalte und um Inhalte müsse man werben und sie auch gut begründen. Von daher haben die Kirchen im sozial-ethischen Sinn eine große Chance. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße sprach von einer Stärkung der demokratischen Gesell-schaft. „Von einer neuen Bundesregierung erwarte ich eine vorausschauende und die Menschen-rechte aller achtende Migrationspolitik“, erklärte er. Dazu gehöre auch eine Schwerpunktsetzung in der Entwicklungspolitik. Eine nachhaltige und faire Entwicklungszusammenarbeit zum Wohle der Menschen weltweit muss weiterhin in einem eigenständigen Ministerium verwirklicht werden.

Der Katholische Deutsche Frauenbund appellierte indes an die neue Bundesregierung, sich konse-quent für eine starke Demokratie, Klimaschutz und Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen einzusetzen. Konkret nannte der Verband den Ausbau eigenständiger Rentenansprüche von Frau-en sowie Verbesserungen bei der Mütterrente und der Anrechnung von Pflegezeiten in der Rente. Die Katholische Landjugendbewegung forderte einen deutlichen Fokus auf die Eindämmung der Klimakrise und die Schaffung einer lebenswerten Zukunft für jetzige und zukünftige Generationen. Als wichtige Themenfelder benannte der Verband neben dem Klimaschutz auch außerschulische Bildung, die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre, die Weiterentwicklung des Lieferkettengesetzes und zukunftsfähige ländliche Räume.

Der Präsident des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sagte, es sei ein wichtiges Signal, dass die AfD bei der Regierungsbildung für die anderen Parteien nicht infrage komme. Das erneut zweistellige Ergebnis gebe jedoch Anlass zur Sorge. Rose begrüßte hingegen den Einzug des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) als Stimme der Minderheiten. Mit Blick auf die AfD hatte sich am Wahlabend bereits der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ähnlich geäußert. Auch der Präsident des Zentralkomitees der deut-schen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, sagte im Gespräch mit domradio.de, es sei für ihn kein gutes Zeichen, dass die AfD zweistellig bleibe.

Zwölf Todesurteile - und nur wenig Schuldbewusstsein

Zwölf Todesurteile - und nur wenig Schuldbewusstsein

Vor 75 Jahren ging am 1. Oktober der erste Nürnberger Prozess zu Ende Er ist der Vater aller Kriegstribunale.

Von Christoph Arens (KNA)

Eingang Gerichtsgebäude, heute Gedenkstätte

Eingang Gerichtsgebäude, heute Gedenkstätte

Foto: iStock

Vor 75 Jahren endete in Nürnberg der Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Erstmals wurden Staatsmänner juristisch direkt für ihre Taten verantwortlich gemacht. Von Christoph Arens (KNA) Zwölf Jahre lang hatten sie sich wie die Götter aufgespielt. Doch als die 22 Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches am 1. Oktober 1946 im Nürnberger Justizpalast das Urteil des Internationalen Militärtribunals entgegennahmen, wirkten sie jämmerlich und grau. Das Dritte Reich vor Gericht: Im ersten und wichtigsten der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse - der einzige, der von allen vier Alliierten gemeinsam organisiert wurde - wurden zwölf Angeklagte zum Tod und sieben zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Nach elf Monaten Verhandlungen mussten die Angeklagten einzeln in den Verhandlungssaal eintreten und ihr Urteil entgegennehmen. Keine Gefühlsausbrüche. Filmaufnahmen waren verboten, aber Hörfunk-Töne sind erhalten. „Hermann Wilhelm Göring...“, hört man den Vorsitzenden Richter, Georey Lawrence, sagen: „...das Internationale Militärtribunal verurteilt Sie zum Tod durch den Strang.“ Drei Angeklagte - Schacht, Papen und Fritzsche - wurden freigesprochen. Göring, Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß, Außenminister Joachim von Ribbentrop, Militärs und Industrielle - sie alle hatten trotz Millionen Toter trotzig auf nicht schuldig plädiert. Hitler, Goebbels, Himmler und der Chef der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, hatten zuvor bereits Selbstmord begangen. Nur Albert Speer, Rüstungsminister und Chefarchitekt des Dritten Reiches, bekannte allgemeine Mitverantwortung, wollte aber von den grauenvollen Einzelheiten nichts gewusst haben - eine Schutzbehauptung. Mittlerweile ist belegt, dass er aktiv an der Vertreibung von Juden aus Berlin und an der Vernichtung von KZ-Häftlingen beteiligt war.

US-Chefankläger Robert H. Jackson hatte zu Beginn deutlich gemacht, worum es ging: Die Untaten, die wir zu verdammen und zu bestrafen versuchen, waren von so niederträchtiger und vernichtender Art, dass die Zivilisation sich nicht leisten kann, sie zu übersehen, betonte er mit Blick auf die zunächst angeklagten 24 Hauptkriegsverbrecher und sechs verbrecherische Organisationen des Dritten Reichs. Was US-Chefankläger Robert H. Jackson und die Anklagevertreter der anderen drei Siegermächte an Dokumenten aus Konzentrationslagern, von Massenerschießungen und Kriegsverbrechen vorlegten, trieb vielen Beobachtern die Tränen in die Augen. 218 Verhandlungstage währte der Prozess, 2.630 Beweisdokumente legten die Ankläger vor, 27 Kilometer Meter Tonband und 7.000 Schallplatten dokumentierten jedes Wort. Dabei konstruierte der Gerichtshof vier Tatbestände: 1. Verschwörung. 2. Verbrechen gegen den Frieden, darunter die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges und die Verletzung internationaler Gesetze. 3. Kriegsverbrechen. 4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Damit betraten die Siegermächte juristisches Neuland; ihr Handeln war auch in der westlichen Öffentlichkeit keineswegs unumstritten. Die Verteidiger der Nazi-Größen versuchten, die Unrechtmäßigkeit des Prozesses zu beweisen. Sie sprachen von Siegerjustiz. Auch die Siegermächte hätten in der Vergangenheit Kriege geführt und während des Weltkriegs Verbrechen begangen, erklärte Verteidiger Hermann Jahrreiß. Angesichts der Despotie Hitlers sei der Einzelne zudem für die Ausführung von Befehlen nicht verantwortlich zu machen. Das Ziel der Amerikaner, neues Völkerrecht zu setzen, blieb zunächst in Ansätzen stecken: Erst mit der Einrichtung eines Internationalen Gerichtshofes für die Kriegsverbrechern in Bosnien 1993 und Ruanda 1994 wurde erneut der Versuch unternommen, von Staaten gedeckte Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Dass ausgerechnet die USA den 2002 errichteten Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) boykottieren, ist eine Ironie der Geschichte.

Kirchen zur Wahl: Solidarität und Gerechtigkeit statt Populismus

KNA

Bildquelle: BT-Wahl

Bildquelle: BT-Wahl

In einem gemeinsamen Wort zur Bundestagswahl rufen die beiden großen Kirchen zum Einsatz für Menschenwürde, Gerechtigkeit und Solidarität auf. Zugleich fordern sie dazu auf, Extremismus, populistischer Stimmungsmache und hetzerischer Rede klar und unmissverständlich entgegenzutreten. „Gehen Sie wählen und stärken Sie ein achtsames, solidarisches und gerechtes Miteinander in unserem Land“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Aufruf. Absender sind der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Als besondere aktuelle Herausforderungen nennen sie die Flutkatastrophe und die Corona-Pandemie. Neben der konkreten Hilfe für alle vom Hochwasser Betroffenen müsse sich die Politik um vorausschauende und nachhaltige Lösungen für den Wiederaufbau, aber auch für Präventionsmaßnahmen im Blick auf zukünftige Unwetterkatastrophen bemühen. In der Pandemie hätten sich Fragen nach Gleichheit, Gleichwertigkeit und Menschenwürde, nach der Freiheit der Menschen und auch nach den Anforderungen an die Solidarität und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft auf eine neue Weise gestellt, heißt es weiter.

Sehr grundsätzlich fordern die Kirchen gegenseitige Achtung, Solidarität und Gerechtigkeit: Die Starken helfen den Schwachen; so entsteht ein sozialer Ausgleich. Solidarisch und gerecht sei es zudem, keinen Menschen etwa wegen religiöser Überzeugung, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe auszugrenzen. Darüber hinaus nennen Bätzing und Bedford-Strohm vier konkrete Handlungsfelder für die nächste Regierung:

In der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sei es die Aufgabe, Menschen in gute Arbeit zu bringen, damit sie und ihre Familien jetzt und im Alter angemessen davon leben können. Das Thema Digitalisierung müsse viel mehr als bisher von einer intensiven zivilgesellschaftlichen Debatte begleitet werden. Technik und digitaler Wandel müssten dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.

Zum Klimawandel betonen sie, wer jetzt nicht entschlossen handele, bürde Kosten und immaterielle Folgen unseres jetzigen Lebensstils den zukünftigen Generationen auf. Das wäre unverantwortlich. Politik wie auch persönliche Konsum- und Verhaltensweisen müssten zudem die weltweite Solidarität und Gerechtigkeit im Blick behalten.

Als viertes Thema nennen die Kirchen eine an der Würde und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Flüchtlings- und Asylpolitik: Die menschenunwürdigen Zustände an den Grenzen Europas müssen überwunden werden. Menschen, die zu ertrinken drohen, müssen gerettet werden. Der besondere Schutz der Familie muss auch und gerade für geflüchtete Familien gelten.

Wortlaut des Wahlaufrufs :

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2021/2021-141a-Oekumenischer-Aufruf-zur-Bundestagswahl-Text.pdf

Wehrbeauftragte Högl will mehr Trauma-Therapien für Soldaten

KNA

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) fordert angesichts dramatischer Szenen bei der Bundeswehr-Rettungsaktion in Kabul mehr Trauma-Therapien für aktive Soldaten und Afghanistan-Veteranen. „Seelische Belastungen, Traumata aus dem Einsatz - das muss ganz intensiv nachbereitet werden. Wir brauchen mehr und gezielte Angebote für Soldatinnen und Soldaten, damit sie die schrecklichen Erfahrungen loswerden können“, sagte Högl der Düsseldorfer Rheinischen Post. Das gelte auch für ehemalige Soldaten, die in den vergangenen 20 Jahren am Hindukusch gekämpft hätten. „Die sehen das und machen alles noch einmal durch.“

Högl lobte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die für den Einsatz nach eigenen Worten den Kopf hinhalten will. „Das ist eine Rückendeckung, die ich so deutlich noch nie von einem Verteidigungsminister oder einer Verteidigungsministerin gehört habe. Sie verknüpft das offensichtlich mit ihrem eigenen politischen Schicksal.“ Bei den Soldaten nehme sie weder übermäßige Wut noch Enttäuschung über die verspätete Evakuierung von Ortskräften wahr.

Högl wünscht sich eine Aufarbeitung des gesamten Afghanistan-Einsatzes in einer Enquete-Kommission des Bundestages: „Es muss schonungslos und sorgfältig bilanziert werden. Dabei sollten auch laufende Bundeswehr-Einsätze kritisch geprüft werden: „Wir müssen nach der Wahl noch einmal intensiv über Sinn und Zweck der Mali-Mission reden.“

Scharf kritisierte die Wehrbeauftragte die angekündigte Enthaltung der Linkspartei bei der Abstimmung im Bundestag an diesem Mittwoch über das Evakuierungsmandat in Kabul. „Ich finde das indiskutabel.“ Die ganze Welt schaue auf die Bundeswehr. „Da kann man zustimmen, auch wenn man das Militär kritisch sieht oder den Afghanistan-Einsatz bisher falsch fand.“

Papst-Zeitung kritisiert westliches Versagen in Afghanistan Vatikanstadt

KNA

Bildquelle: iStock

Bildquelle: iStock

Angesichts der Krise in Afghanistan hat die Vatikanzeitung „Osservatore Romano“ den westlichen Staaten Kurzsichtigkeit vorgeworfen. Gleichzeitig forderte das Blatt des Papstes in einem Leitartikel am Donnerstag schnelle Hilfe für Flüchtlinge und gefährdete Personen. Es sei erstaunlich, dass man sich vor der Entscheidung, das Land zu verlassen, ein ähnliches, vorhersehbares Szenario nicht ausgemalt und nichts getan hat, um es zu vermeiden, schrieb Gaetano Vallini von der Chefredaktion der italienischen Tagesausgabe. Noch schlimmer wäre es, wenn der Truppenabzug in Kenntnis der dramatischen Folgen getroffen worden wäre. Daher müsse die internationale Gemeinschaft jetzt umgehend Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Situation afghanischer Flüchtlinge nicht zu einer neuen katastrophalen humanitären Notlage wird.

Diejenigen Mächte, die im Land in den vergangenen Jahrzehnten besonders stark engagiert waren, sollten nun in kürzester Zeit konkrete Unterstützungs- und Aufnahmeaktionen planen. In den Fällen, wo dies in Nachbarregionen Afghanistans geschehen soll, muss laut dem Kommentar auf jeden Fall verhindert werden, dass Situationen wie in Libyen entstehen. Keinesfalls dürften neue Flüchtlingslager zu Ghettos und Freizonen für Banden und lokale Warlords werden. Stattdessen sollten humanitäre Korridore eingerichtet und eine direkte Aufnahme auf eigenem Territorium arrangiert werden.

Rückführungen nach Afghanistan sind laut „Osservatore“ derzeit auszusetzen. Für die am meisten gefährdeten Personen, die noch im Land sind, gelte es, auch in Verhandlungen mit den Taliban irgendeine Form der Ausreise zu organisieren. Dass in Europa die Positionen zu einer Aufnahme erneut alles andere als einig sind, erschwere die dringend nötige Aufgabe, so Vallini.

Vatikan-Leitfaden zu Klimavertriebenen

© KNA

Der pastorale Leitfaden des Vatikan für den Umgang mit Klimavertriebenen ist in deutscher Sprache erschienen. Das Dokument spiegelt die weltweiten Erfahrungen katholischer Organisationen im Themenfeld Klimakrise und Vertreibung wider, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mitteilte. Zugleich gebe die Publikation Pastorale Orientierungen zu Klimavertriebenen Anregungen für das Handeln von Kirche, Politik und Zivilgesellschaft zur Unterstützung von Klimavertriebenen.

Der kommissarische Vorsitzende der Migrationskommission der Bischofskonferenz, Weihbischof Dominicus Meier, würdigte das im März veröffentlichte Dokument des Vatikan.

Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung unserer Zeit. Er zerstört schon jetzt in vielen Ländern die Überlebensgrundlage von Millionen von Menschen. Die Folge ist, dass Menschen sich zum Verlassen ihrer Heimatregionen gezwungen sehen, betonte der Paderborner Weihbischof. Ärmere Regionen seien oft unverschuldet stärker von Klimakrisen betroffen. Erschwerend kommt hinzu, dass auf Klimakrisen häufig bewaffnete Konflikte folgen, die Menschen über Landesgrenzen hinaus zur Flucht zwingen, so Meier.

Das vatikanische Dokument verweist demnach darauf, dass 24,9 Millionen Menschen im Jahr 2019 in Folge von Naturkatastrophen wie extremer Hitze, Dürre, Bränden, Stürmen und Überflutung ihre Heimat verlassen mussten.

Das Papier identifiziert zehn zentrale Herausforderungen für die Unterstützung von Klimavertriebenen. Darüber hinaus formuliert es zu jeder Herausforderung Empfehlungen für kirchliches Handeln, beispielsweise im Bereich des politischen und karitativen Engagements, der Seelsorge, der Öffentlichkeitsarbeit oder der Fortbildung in ganzheitlicher Ökologie.

Kostenloser Download des Leitfadens unter:

Im Gedenken an das Massaker von Srebrenica Juli 1995

Filmtipp:

Quo vadis, Aida?

© KNA

Quo vadis,Aida? ist der Kinotipp der katholischen Filmkritik für den Monat August. Ein Genozid in Europa in den 1990er-Jahren - dass so etwas möglich war, macht nach wie vor fassungslos. Im Zuge des Bosnienkriegs trennten zwischen dem 11. und 19. Juli 1995 Truppen der bosnisch-serbischen Armee und Paramilitärs, die die als Schutzzone deklarierte bosnische Stadt Srebrenica belagert und eingenommen hatten, männliche Bosniaken von ihren Familien und exekutierten in einer Reihe von Massakern mehr als 8000 Menschen. UN-Truppen waren zwar vor Ort, waren mit der eskalierenden Situation aber überfordert und griffen nicht in das Geschehen ein. Die bosnische Filmemacherin Jasmila Zbanic widmet sich in ihrem Film diesem dunklen Kapitel aus Sicht einer bosnischen Dolmetscherin, die für die bei Srebrenica stationierten niederländischen Blauhelm-Truppen arbeitet und verzweifelt versucht, ihren Ehemann und ihre beiden Söhne zu retten. Das eindringliche Drama überzeugt als wichtiges Fanal gegen das Vergessen. Der Schwerpunkt liegt auf der allgemeinen Ohnmacht und Ausweglosigkeit der Menschen. Aida ist dabei das emotionale Zentrum. Mit ihr taucht der Blick der Kamera in die Menschenmassen ein und hetzt von Ort zu Ort, um doch noch Rettung möglich werden zu lassen. Letztlich wird einmal mehr das Versagen der Weltgemeinschaft deutlich und die Eigengesetzlichkeit des Krieges.

Wehrbeauftragte Högl für islamische Militärseelsorge

© KNA

Von der Einführung der jüdischen Seelsorge in der Bundeswehr erhofft sich die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), einen Schub für islamische Militärseelsorge. In den deutschen Streitkräften leisteten rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens ihren Dienst, erklärte Högl in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift „Kompass“ des katholischen Militärbischofs (Ausgabe Juli/August). „Auch sie verdienen eine religionsbezogene Seelsorge“, betonte die SPD-Politikerin. „Sie wäre ein Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung für ihren wertvollen Dienst.“ Die Bundeswehr sollte die künftig am Islamkolleg in Osnabrück ausgebildeten Imame willkommen heißen.

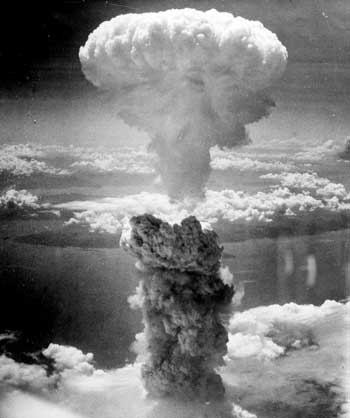

Forscher sehen negative Trendwende bei atomarer Bedrohung

© KNA

Die atomare Bedrohung weltweit ist nach Untersuchungen des Friedensforschungsinstituts Sipri wieder größer geworden. Die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe geht insgesamt weiter zurück, heißt es im in Stockholm veröffentlichten Jahresbericht des Instituts. Aktuell seien jedoch mehr Atomwaffen einsatzbereit als noch vor einem Jahr. Die Abrüstung einsetzbarer Sprengköpfe scheine ins Stocken geraten zu sein, so der Report. Weltweit gab es dem Sipri-Bericht zufolge Anfang dieses Jahres rund 13.080 Atomwaffen. Das seien 320 weniger als im Vorjahr. Die USA und Russland verfügen nach Einschätzung der Friedensforscher weiter über mehr als 90 Prozent dieser Waffen. Der Rest sei im Besitz von China, Frankreich, Großbritannien, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea.

Die atomare Bedrohung weltweit ist nach Untersuchungen des Friedensforschungsinstituts Sipri wieder größer geworden. Die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe geht insgesamt weiter zurück, heißt es im in Stockholm veröffentlichten Jahresbericht des Instituts. Aktuell seien jedoch mehr Atomwaffen einsatzbereit als noch vor einem Jahr. Die Abrüstung einsetzbarer Sprengköpfe scheine ins Stocken geraten zu sein, so der Report. Weltweit gab es dem Sipri-Bericht zufolge Anfang dieses Jahres rund 13.080 Atomwaffen. Das seien 320 weniger als im Vorjahr. Die USA und Russland verfügen nach Einschätzung der Friedensforscher weiter über mehr als 90 Prozent dieser Waffen. Der Rest sei im Besitz von China, Frankreich, Großbritannien, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea.

Zum Sipri-Report:

EU-Bericht bemängelt Arbeit von Frontex

Von Burkhard Jürgens (KNA) Brüssel

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützt die EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Schengen-Länder nicht wirksam genug gegen illegale Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Europäischen Rechnungshofs in Luxemburg hervor. Die Prüfer stellten fest, Frontex habe weder das 2016 erteilte Mandat vollständig umgesetzt noch hierfür nötige Anpassungen vorgenommen. Ohne dass die Agentur die tatsächlichen Kosten gemeinsamer Einsätze benenne oder die Wirksamkeit ihrer Arbeit analysiere, werde das Personal auf bis zu 10.000 Einsatzkräfte verdreizehnfacht und die jährlichen Haushaltsmittel auf durchschnittlich 900 Millionen Euro verdoppelt. Wie die Prüfer beanstandeten, werden Informationen nur lückenhaft und uneinheitlich ausgetauscht. Entscheidungsträger würden durch Frontex nicht ausreichend informiert. Umgekehrt seien die von den Mitgliedstaaten zu liefernden Daten, die von Frontex für die Analyse von Risiken und Schwachstellen benötigt würden, nicht immer vollständig und von guter Qualität. Nicht zuletzt gebe es im Rahmen der laufenden Tätigkeiten von Frontex noch nicht genug gemeinsame Einsätze, die der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität dienten. Frontex wurde im Jahr 2004 gegründet, um gemeinsam mit den nationalen Behörden gegen Probleme an den EU-Außengrenzen wie Terrorismus, Menschenhandel und Schleuserkriminalität vorzugehen. Seitdem wurde das Mandat der Agentur nach und nach erweitert und ihr Haushalt kontinuierlich aufgestockt - von 19 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 460 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Trotz dieser Maßnahmen erfüllt Frontex nach Auffassung der EU-Prüfer nach wie vor seine Aufgaben nur unzureichend. Der operative Schwerpunkt lag bei Frontex von Beginn an hauptsächlich auf der Unterstützung der Mitgliedstaaten im Kampf gegen illegale Einwanderung. Laut dem Bericht werden fast 80 Prozent der Mittel, die Frontex für gemeinsame Aktionen zur Verfügung stehen, für Einsätze auf See aufgewendet. Als einen Einzelaspekt kritisierte das EU-Gutachten, Frontex habe der Rolle des Kulturmittlers keine ausreichende Bedeutung beigemessen. Bei Einsätzen auf See habe der Kulturmittler mit den Migranten Kontakt aufzunehmen, die eine lange und beschwerliche Reise hinter sich hätten und häufig durch Menschenhandel, geschlechtsspezifische Gewalt oder Folter psychisch traumatisiert seien. Diese Tätigkeit sei sowohl für den Aufnahmeprozess von Bedeutung als auch für die Gewinnung von Erkenntnissen über Schleuser, Routen und Abläufe der illegalen Einwanderung. Ohne dass vor der neuen Frontex-Verordnung 2019 eine entsprechende Bewertung vorgenommen worden sei, werde sie bis 2027 mit bis zu 10.000 Einsatzkräften ausgestattet; 2019 hatte Frontex 750 Mitarbeiter. Allerdings sei noch nicht absehbar, ob dieses Personal auch wie beabsichtigt eingesetzt werden könne. Der Haushalt von Frontex solle sich auf rund 900 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln - wobei die Summe ohne eine Bedarfsermittlung festgelegt worden sei. Nachdem die Agentur noch nicht einmal ihr Mandat von 2016 habe vollständig ausfüllen können, sei sie nicht dafür bereit, ihr neues Mandat von 2019 wirkungsvoll umzusetzen, erklärten die Prüfer.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützt die EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Schengen-Länder nicht wirksam genug gegen illegale Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Europäischen Rechnungshofs in Luxemburg hervor. Die Prüfer stellten fest, Frontex habe weder das 2016 erteilte Mandat vollständig umgesetzt noch hierfür nötige Anpassungen vorgenommen. Ohne dass die Agentur die tatsächlichen Kosten gemeinsamer Einsätze benenne oder die Wirksamkeit ihrer Arbeit analysiere, werde das Personal auf bis zu 10.000 Einsatzkräfte verdreizehnfacht und die jährlichen Haushaltsmittel auf durchschnittlich 900 Millionen Euro verdoppelt. Wie die Prüfer beanstandeten, werden Informationen nur lückenhaft und uneinheitlich ausgetauscht. Entscheidungsträger würden durch Frontex nicht ausreichend informiert. Umgekehrt seien die von den Mitgliedstaaten zu liefernden Daten, die von Frontex für die Analyse von Risiken und Schwachstellen benötigt würden, nicht immer vollständig und von guter Qualität. Nicht zuletzt gebe es im Rahmen der laufenden Tätigkeiten von Frontex noch nicht genug gemeinsame Einsätze, die der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität dienten. Frontex wurde im Jahr 2004 gegründet, um gemeinsam mit den nationalen Behörden gegen Probleme an den EU-Außengrenzen wie Terrorismus, Menschenhandel und Schleuserkriminalität vorzugehen. Seitdem wurde das Mandat der Agentur nach und nach erweitert und ihr Haushalt kontinuierlich aufgestockt - von 19 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 460 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Trotz dieser Maßnahmen erfüllt Frontex nach Auffassung der EU-Prüfer nach wie vor seine Aufgaben nur unzureichend. Der operative Schwerpunkt lag bei Frontex von Beginn an hauptsächlich auf der Unterstützung der Mitgliedstaaten im Kampf gegen illegale Einwanderung. Laut dem Bericht werden fast 80 Prozent der Mittel, die Frontex für gemeinsame Aktionen zur Verfügung stehen, für Einsätze auf See aufgewendet. Als einen Einzelaspekt kritisierte das EU-Gutachten, Frontex habe der Rolle des Kulturmittlers keine ausreichende Bedeutung beigemessen. Bei Einsätzen auf See habe der Kulturmittler mit den Migranten Kontakt aufzunehmen, die eine lange und beschwerliche Reise hinter sich hätten und häufig durch Menschenhandel, geschlechtsspezifische Gewalt oder Folter psychisch traumatisiert seien. Diese Tätigkeit sei sowohl für den Aufnahmeprozess von Bedeutung als auch für die Gewinnung von Erkenntnissen über Schleuser, Routen und Abläufe der illegalen Einwanderung. Ohne dass vor der neuen Frontex-Verordnung 2019 eine entsprechende Bewertung vorgenommen worden sei, werde sie bis 2027 mit bis zu 10.000 Einsatzkräften ausgestattet; 2019 hatte Frontex 750 Mitarbeiter. Allerdings sei noch nicht absehbar, ob dieses Personal auch wie beabsichtigt eingesetzt werden könne. Der Haushalt von Frontex solle sich auf rund 900 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln - wobei die Summe ohne eine Bedarfsermittlung festgelegt worden sei. Nachdem die Agentur noch nicht einmal ihr Mandat von 2016 habe vollständig ausfüllen können, sei sie nicht dafür bereit, ihr neues Mandat von 2019 wirkungsvoll umzusetzen, erklärten die Prüfer.